近日,資源與環境學院時連輝副教授團隊在《Bioresource Technology》在線發表了題為“Feedstock optimization with rice husk chicken manure and mature compost during chicken manure composting:quality and gaseous emissions”的研究論文。李明翰碩士為該論文的第一作者,時連輝副教授、李恕艷副教授和丁方軍教授為該論文的通訊作者。

高溫堆肥是規模化養殖場畜禽糞便主要的處理模式,畜禽養殖廢棄物由于C/N比低、含水率高、透氣性差等,導致在堆肥化過程中不得不添加大量輔料,增加了堆肥的成本。秸稈、果木枝條、菌渣、鋸末等材料作為堆肥化工藝常用的輔料,難以實現持續穩定收集,限制了連續堆肥化生產的推廣發展。同時,傳統堆肥化過程中會產生大量溫室氣體和臭氣,不僅污染大氣環境,而且導致堆肥養分損失。

基于此,本研究以成本更低的稻殼雞糞代替傳統輔料,降低堆肥成本;同時探究不同體積比腐熟堆肥回填替代輔料對堆肥化過程及溫室氣體和臭氣排放的影響,結合分子生物學分析闡明其促腐減排機制。

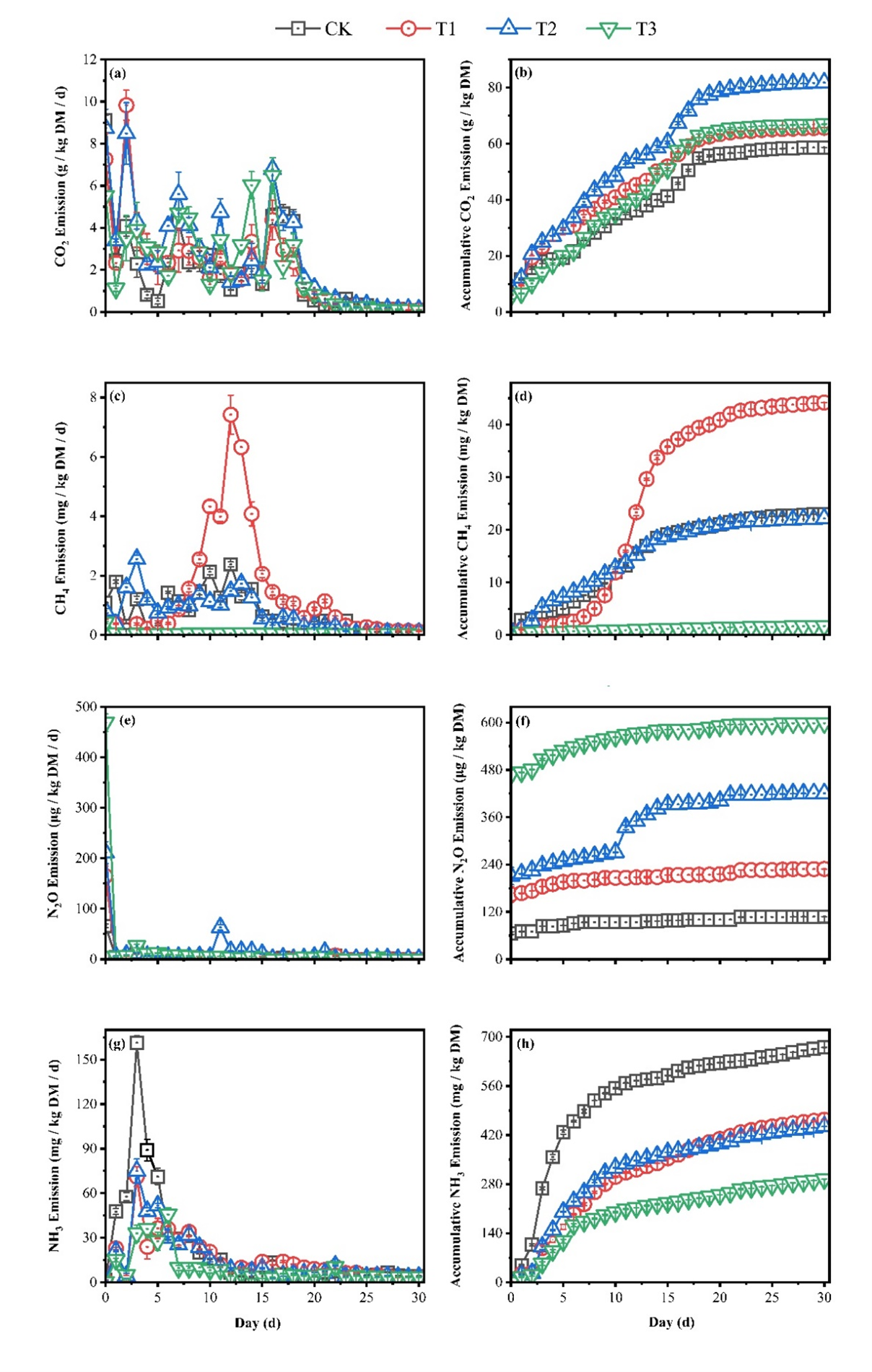

腐熟堆肥添加顯著提高了二氧化碳排放量,體現了堆體內更強的有機物代謝水平,即更高的堆肥腐熟效率。合理的腐熟堆肥回填配比能夠提供易降解有機物所能容納的最強的微生物活性,從而起到加快腐熟、提高堆肥養分含量的效果。雖然T2、T3都顯著減少了甲烷排放,但T3較T2具有更為顯著的甲烷減排效果,這得益于更多腐熟堆肥添加對堆體物理結構良好的調整作用。腐熟堆肥替代部分稻殼雞糞的鮮雞糞-稻殼雞糞共堆肥中,腐熟堆肥回填體積比與氧化亞氮排放正相關,與氨氣排放負相關。30%體積比的腐熟堆肥添加量更有利于甲烷和氨氣揮發的抑制,同時也更容易發生不完全硝化,進而導致更多氧化亞氮的產生。

圖1. 堆肥化過程氣體排放情況

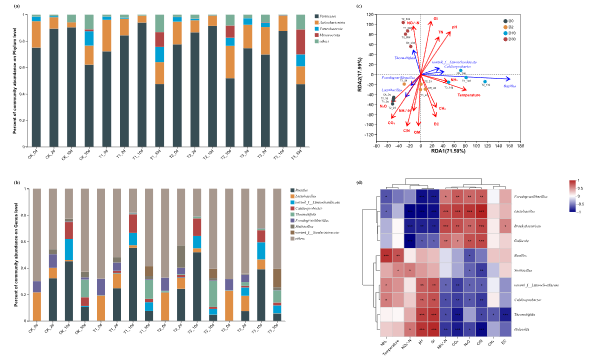

堆肥化過程中的優勢菌門包括厚壁菌門(Firmicutes)、放線菌門(Actinobacteriota)、變形菌門(Proteobacteria)、擬桿菌門(Bacteroidota),優勢菌中絕大多數與大分子有機物分解相關,而芽孢桿菌屬(Bacillus)與氨氣排放顯著正相關,乳桿菌屬(Lactobacillus)與氧化亞氮排放極顯著正相關,假纖毛桿菌屬(Pseudogracilibacillus)、短桿菌屬(Brachybacterium)、葉癭菌屬(Gallicola)與氧化亞氮排放顯著正相關。

圖2. 堆肥化過程氣體排放情況

該研究得到了國家重點研發計劃、山東省重點研發計劃、山東省自然科學基金、山東省農業應用技術創新重大項目、泰安市科技創新發展項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129694

編 輯:萬 千

審 核:賈 波