近日,資源與環境學院王軍教授課題組在《Science of the Total Environment》發表了題為“Occurrence and health risk assessment of phthalates in a typical estuarine soil: A case study of the various functional areas of the Yellow River Delta”的研究論文。碩士研究生劉文蓉為該論文的第一作者,王軍教授為該論文的通訊作者。

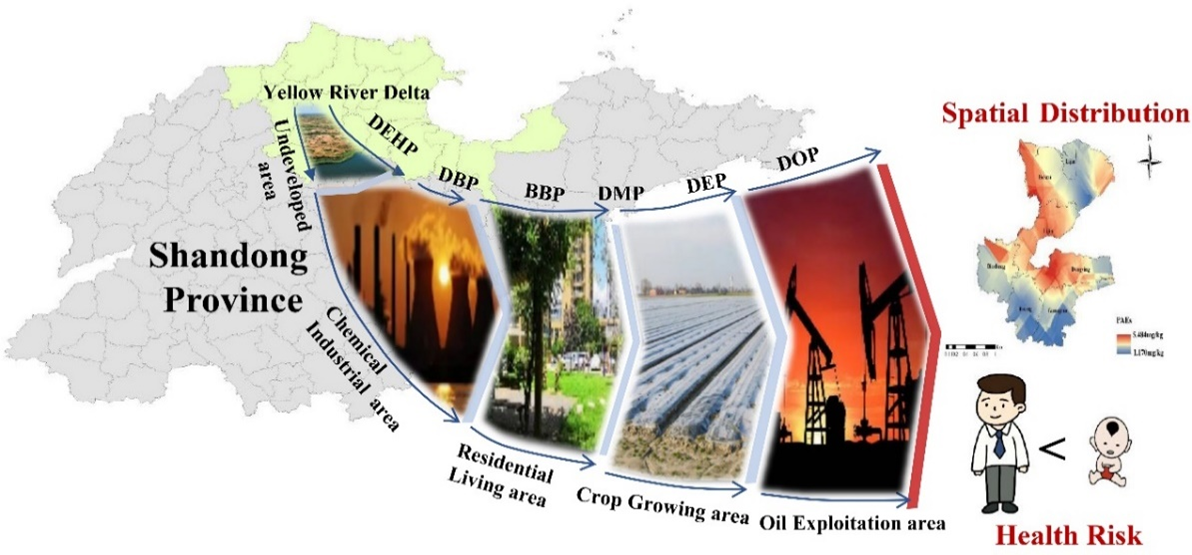

黃河三角洲是中國三大河口三角洲之一,因其特殊的地理位置、資源特征和眾多的功能成為經濟社會發展的重心。近年來快速的經濟發展使得黃河三角洲地區成為重要的石油化工和農業生產基地,但人類活動的增強加劇了區域土壤環境的有機污染,尤其是酞酸酯的污染。因此,為充分厘清黃河三角洲不同區域土壤酞酸酯的污染特征,本研究通過對三角洲居民生活區、化學工業區、農作物種植區、未開發利用區和石油開采區土壤中典型PAEs(DEHP、DBP、BBP、DMP、DEP和DOP)的檢測和分析,探究了PAEs的整體污染水平、空間分布和健康風險,同時解析了其潛在的環境污染來源。

圖1 圖形摘要

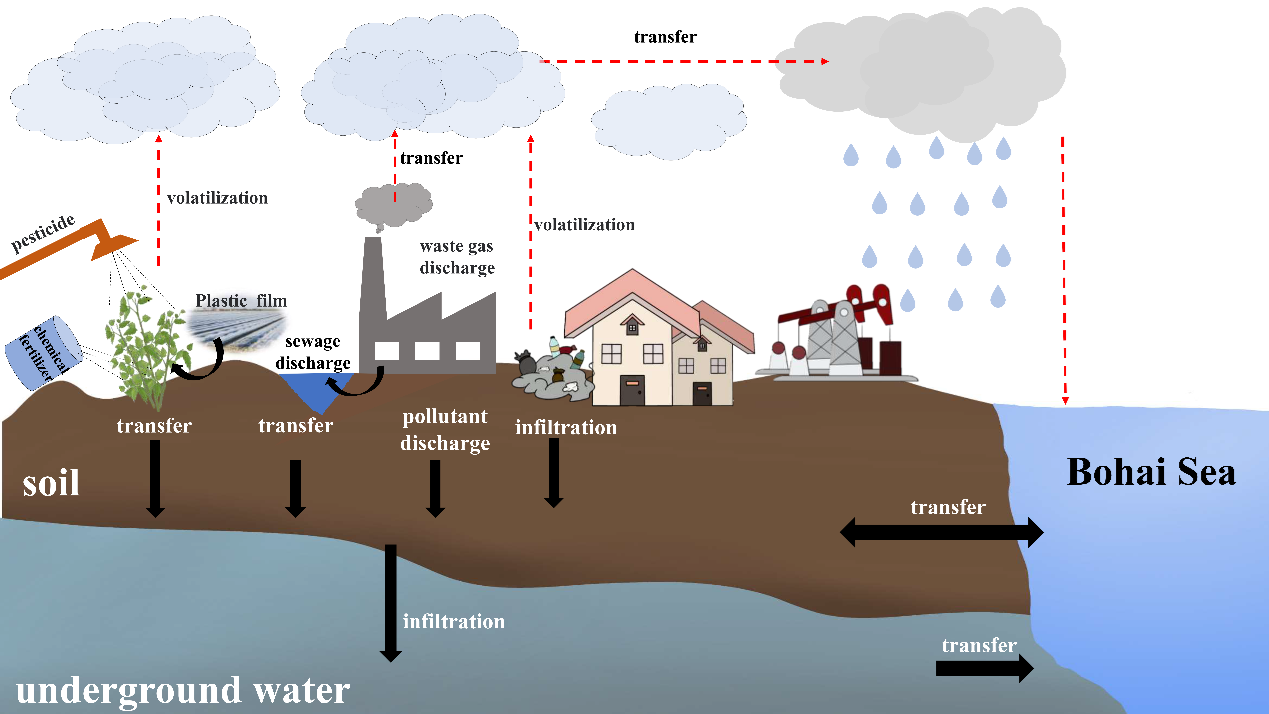

研究結果顯示,六種典型酞酸酯在黃河三角洲地區均被檢測到,其中DEHP和DBP是主要的PAEs化合物。黃河三角洲Σ6PAEs的空間分布存在區域差異,且與土壤理化性質密切相關。黃河三角洲土壤中的PAEs污染主要來源于石化工業,增塑劑、添加劑、化肥和農藥的使用,塑料制品的堆積浸淋以及大氣沉降等。非飲食條件下,健康風險評估結果表明PAEs暴露對人類造成的健康風險較低。

圖2 黃河三角洲地區土壤中PAEs的來源

本研究為有效控制黃河三角洲的PAEs污染提供了基礎數據,也為區域生態環境保護和可持續發展提供了科學依據,對推動該地區高質量發展、生態保護和污染控制具有重要意義。

研究得到了國家自然科學基金聯合重點項目、山東省泰山學者專項基金和山東省重點研發計劃項目的資助。

文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.166972

編 輯:萬 千

審 核:賈 波