近日,植物保護學院劉峰教授領銜的農藥高效利用與環境安全團隊以“Interfacial Polymerization Depth Mediated by the Shuttle Effect Regulating the Application Performance of Pesticide-Loaded Microcapsules”為題在線發表在ACS Nano上,團隊劉峰教授和張大俠副教授為該文通訊作者,碩士研究生張濤為第一作者,山東農業大學為論文第一完成單位。

微囊化是提高農藥利用率和降低農藥安全風險的重要手段,也是當前農藥制劑的發展方向和研究熱點。界面聚合是當前工業化采納率最高的主流微囊化制備技術,但該技術主要適用于包覆吡唑醚菌酯和毒死蜱等脂溶性強的農藥,在制備水溶性偏強的品種時所成微囊穩定性差和難以獲得高含量產品。目前,國內外對于囊芯極性程度對微囊形成過程的影響及其微觀機制未見合理闡釋和明確的解決方案,成為制約水溶性偏高農藥微囊化進程的難題和障礙。

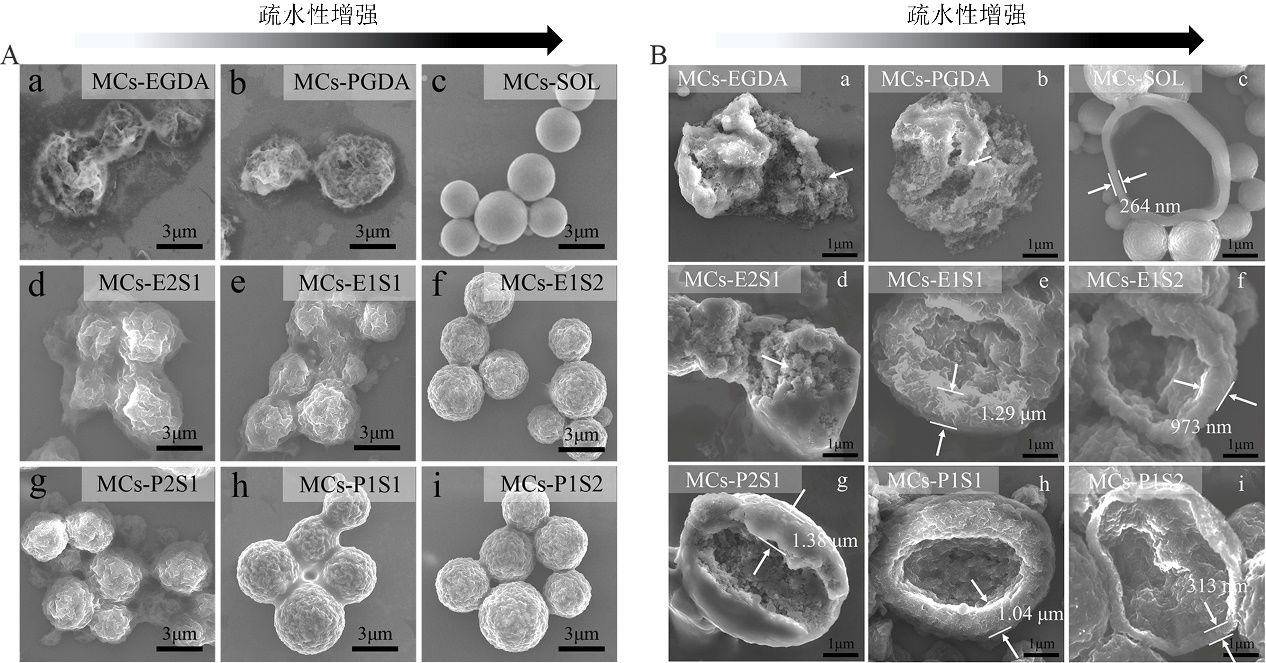

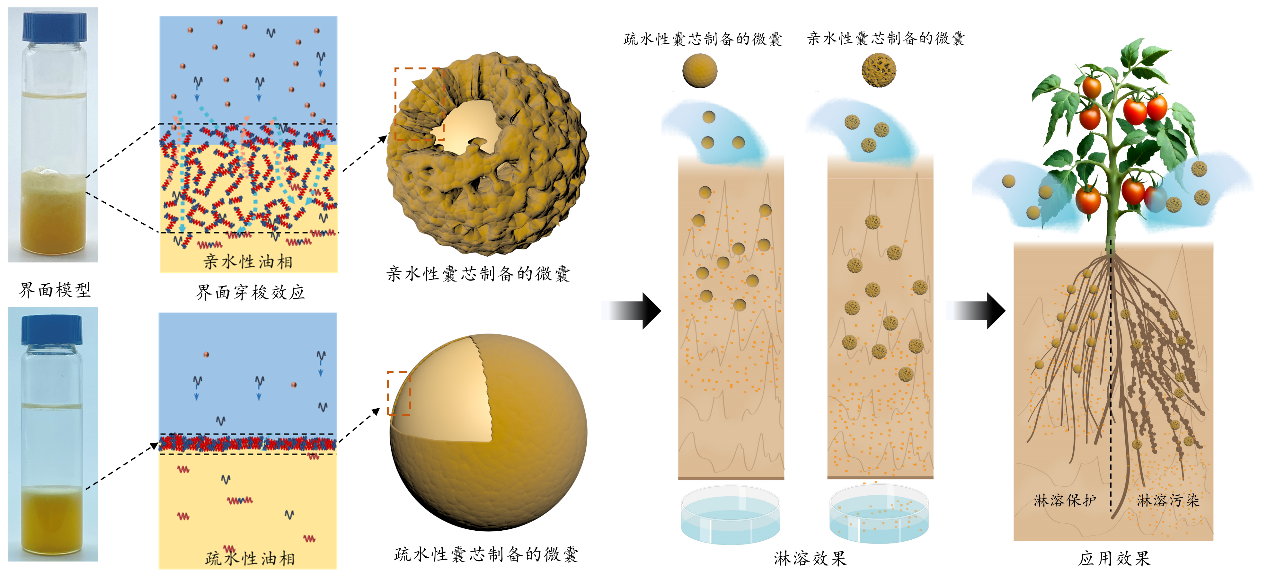

農藥高效利用與環境安全團隊以殺線劑噻唑膦(水中溶解度9 g/L)為模式農藥,在高水溶性農藥微囊制備和穩定機理方面取得了理論和技術突破。研究者首先利用不同極性程度溶劑改變囊芯體系的親水性,發現隨著親水性增強,所成的微囊間粘連程度增加,殼層表面褶皺且變厚,而微囊釋放速率卻提高。為分析其原因,團隊構建了能夠將囊殼形成的微觀過程宏觀可視化的界面管式演化模型,發現并提出了“界面穿梭效應”,即當囊芯油相極性或親水性較強時,水相單體容易越界進入油相,與油相單體MDI發生反應,隨著水向油相傳質深度的增加,界面膜雖逐漸增厚但卻疏松多孔。而當油/水相親和程度減弱時,水相單體僅與淺層油相的MDI發生聚合反應,因此形成的界面膜薄但致密,這種現象在微囊形成的微觀過程中也得到了證實。在此基礎上,研究者提出了控制界面穿梭效應的策略,通過利用疏水性強的溶劑降低油相親水性、二次包覆以及增加油相粘度等措施,獲得了殼層致密貯存穩定的噻唑膦微囊懸浮劑產品,能夠延緩噻唑膦釋放,進而縮短了隨水施藥時噻唑膦在土壤中的淋溶深度,將更多的噻唑膦集中在蔬菜根系周圍,對根結線蟲病防效比常規劑型制劑提高約20%,對蔬菜的藥害也得到了極大控制。

圖1. 不同親水性溶劑制備的噻唑膦微囊形貌

圖2. 囊芯親水性影響囊殼結構及微囊應用效果

這一成果豐富了農藥制劑加工理論,對于指導性質相近的其它農藥的微囊化和緩控釋具有借鑒作用。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波