大豆作為最具經濟效益的糧油作物,是關系國計民生的重要基礎性、戰略性物資。近年來,我國大豆對外依存度超過85%,成為農業領域最突出的“卡脖子”難題。大豆的供需矛盾對我國糧食安全形成巨大沖擊。擴大種植面積、提高大豆單產,是增加大豆總產量的主要途徑。我國具有農業應用價值的鹽堿地面積約1億畝,是重要的耕地后備資源。因此,通過挖掘大豆耐鹽基因并解析其作用機制,培育耐鹽大豆新品種對于充分利用鹽堿地資源、緩解國內大豆產業危機具有重要意義。

農學院張大健教授團隊在New Phytologist發表了題為“A novel miR160a–GmARF16–GmMYC2 module determines soybean salt tolerance and adaptation”的研究論文,揭示了miR160a-GmARF16-GmMYC2這一模塊對大豆耐鹽的調控作用,并尋找到耐鹽優異單倍型,為大豆耐鹽新品種的培育提供重要的候選基因資源。

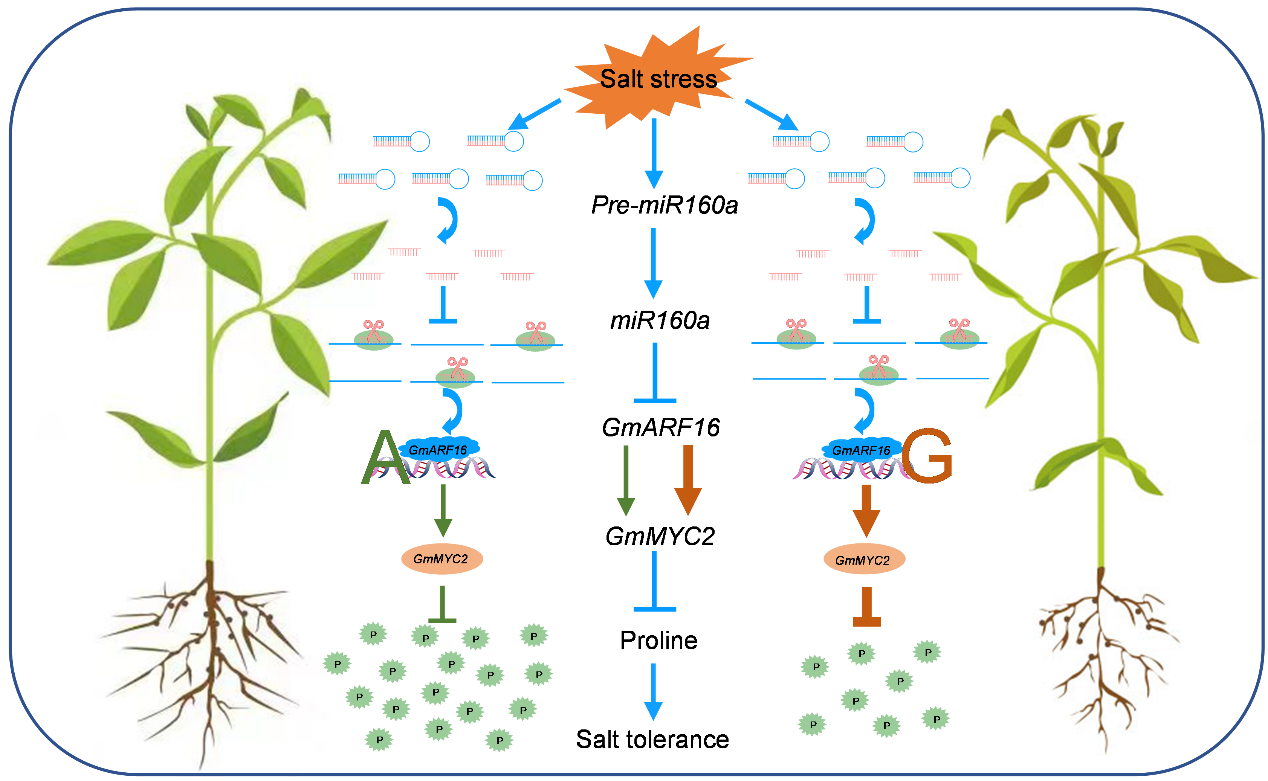

研究發現,miR160a通過切割其靶基因GmARF16來提高大豆的耐鹽性。隨后,通過RNA-seq和ChIP-seq的聯合分析,并結合LUC和EMSA等實驗結果,發現GmARF16作為上游調節因子直接激活GmMYC2的表達,而GmMYC2通過負調控脯氨酸的合成導致大豆對鹽脅迫敏感。通過比較559份野生和栽培大豆品種的基因型,發現GmARF16存在4種單倍型,其中GmARF16H3在編碼區發生的堿基替換(G→A)使其對GmMYC2的激活能力以及與啟動子結合能力顯著降低,對鹽脅迫的適應性顯著提高;進一步分析發現,GmARF16H3主要分布在土壤鹽堿化較為嚴重的黃淮海及其周邊地區,表明GmARF16的自然變異受到了人工選擇。

圖1. miR160a-GmARF16-GmMYC2調控網絡在鹽脅迫響應中的工作模型

農學院張大健教授、廣州大學孔凡江教授為該論文的共同通訊作者。農學院王超凡博士、李曉明副教授、莊永斌副教授為共同第一作者。此外,山東省農科院徐冉研究員、已畢業碩士研究生孫萬彩、博士研究生曹紅祥參與了該項研究。研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、山東省泰山學者計劃等項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1111/nph.19503

編 輯:萬 千

審 核:賈 波