近日,資源與環境學院王金花教授課題組在《Science of the Total Environment》發表了題為“Rhizosphere bacteria G-H27 significantly promoted the degradation of chlorpyrifos and fosthiazate”的研究論文。碩士研究生張緒志為該論文的第一作者,王金花教授為該論文的通訊作者。

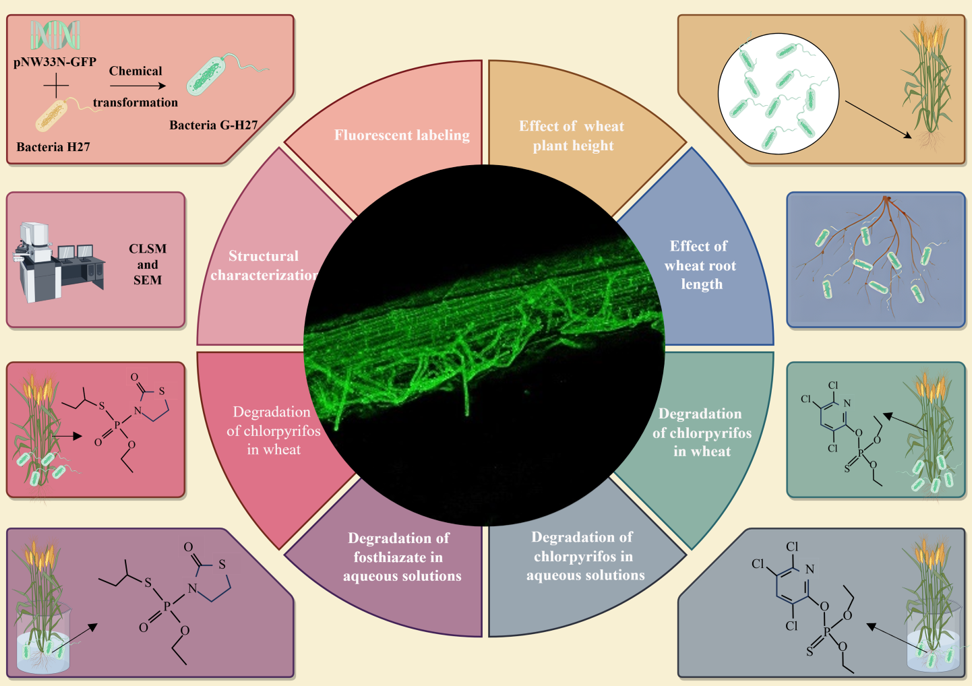

圖1. 圖形摘要

殘留在農業環境中的有機磷農藥對農作物質量、人類健康和生態環境具有一定風險,如何消減環境中的有機磷農藥并阻止其向農作物遷移具有重要意義。目前,微生物修復是最具發展和應用前景的生物修復技術,微生物可通過形成生物膜增強其生物功能,強化污染修復效果。本研究通過構建熒光標記蠟樣芽孢桿菌G-H27(Bacillus cereus),基于熒光標記菌G-H27的生物膜建立了毒死蜱和噻唑膦高效降解體系,探究了該菌通過定殖和成膜對小麥根表毒死蜱和磷噻嗪的去除效果。

結果表明,G-H27具有很強的生物膜生產能力,并能在小麥根表面形成成熟穩定的生物膜。G-H27在植物根表面定殖以及成膜不僅降低小麥根系毒死蜱和噻唑膦的含量,降低小麥莖葉中噻唑膦的含量,還能促進小麥生長。綜上,利用外源強化手段在作物根表面快速構建降解菌生物膜,增強降解菌的降解性能,阻控毒死蜱和噻唑膦在環境-作物體系遷移,達到良好、持續的控污效果,為微生物成膜治理污染環境提供了新見解。

研究得到了國家自然科學基金、山東省自然科學基金、泰山學者計劃項目的資助。

文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169838

編 輯:萬 千

審 核:賈 波