手性是自然界的一種基本屬性。早在2005年,《Science》雜志公布的125個最具挑戰性的科學問題之一就提出了“為什么生命需要手性?”。2021年,這個問題被再次提出。手性化合物各異構體進入環境介質后生物效應的差異已成為研究熱點。

近日,資源與環境學院王軍課題組系統解析了新型三唑類手性殺菌劑氯氟醚菌唑驅動蚯蚓立體選擇性毒性的分子機制。部分研究成果發表在《Journal of Hazardous Materials》上。博士研究生姚向峰為該論文第一作者,王軍教授為該論文通訊作者。

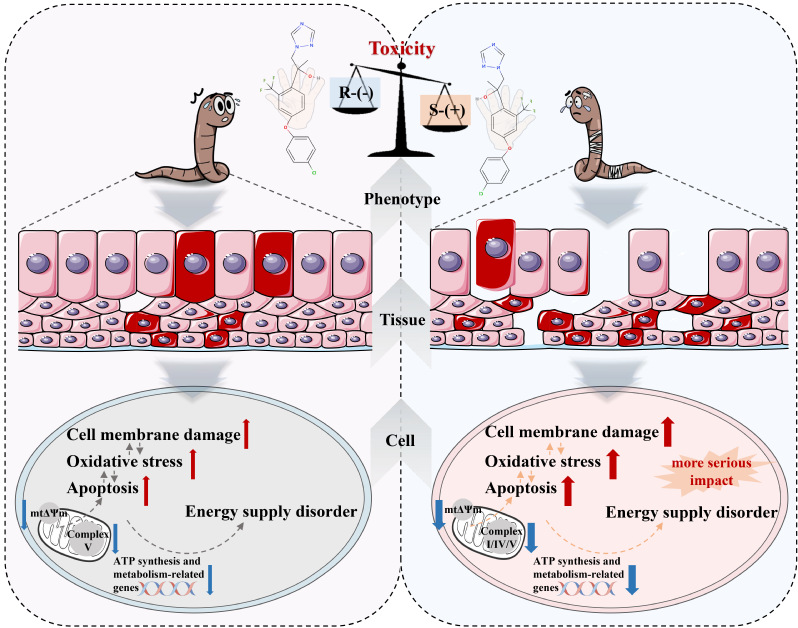

課題組以土壤為主要匯的新型手性農藥氯氟醚菌唑為研究對象,通過整合多生命層次傳統毒性終點和轉錄組學,探究了氯氟醚菌唑對映體對土壤模式生物赤子愛勝蚓的毒性效應及分子機制。研究結果表明氯氟醚菌唑對映體對蚯蚓的亞慢性毒性具有立體選擇性,而線粒體功能障礙的差異是這種選擇性的關鍵。具體表現為:與R-(-)構型相比,S-(+)構型特異性上調線粒體細胞組分,并鑒定出更嚴重的線粒體裂變;此外,S-(+)異構體更顯著的下調ATP合成和代謝相關生物過程,特異性抑制線粒體呼吸電子傳遞鏈復合物I和IV的活性,導致更嚴重的電子流紊亂。這種供能障礙的差異最終介導了立體選擇性個體發育過程受阻。本研究可為氯氟醚菌唑有害結局通路的構建提供系統的支持數據,也為手性農藥環境毒理學機制的研究提供參考方法。在指導氯氟醚菌唑高效和安全利用角度,雖然R-(-)構型對蚯蚓具有更高的安全性,但推薦使用R-(-)單體應基于對更廣泛物種的風險評估和對生態風險降低所帶來效益的總體評估。

該研究得到了國家自然科學基金聯合基金重點項目和面上項目的資助。

文章DOI:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133585

編 輯:萬 千

審 核:賈 波