近日,資源與環境學院李成亮教授團隊在Science of the Total Environment在線發表了題為“Efficient adsorption of short-chain perfluoroalkyl substances by pristine and Fe/Cu-loaded reed straw biochars”的研究論文。博士后劉娜為該論文的第一作者,李成亮教授為該論文的通訊作者,山東農業大學為論文唯一完成單位。

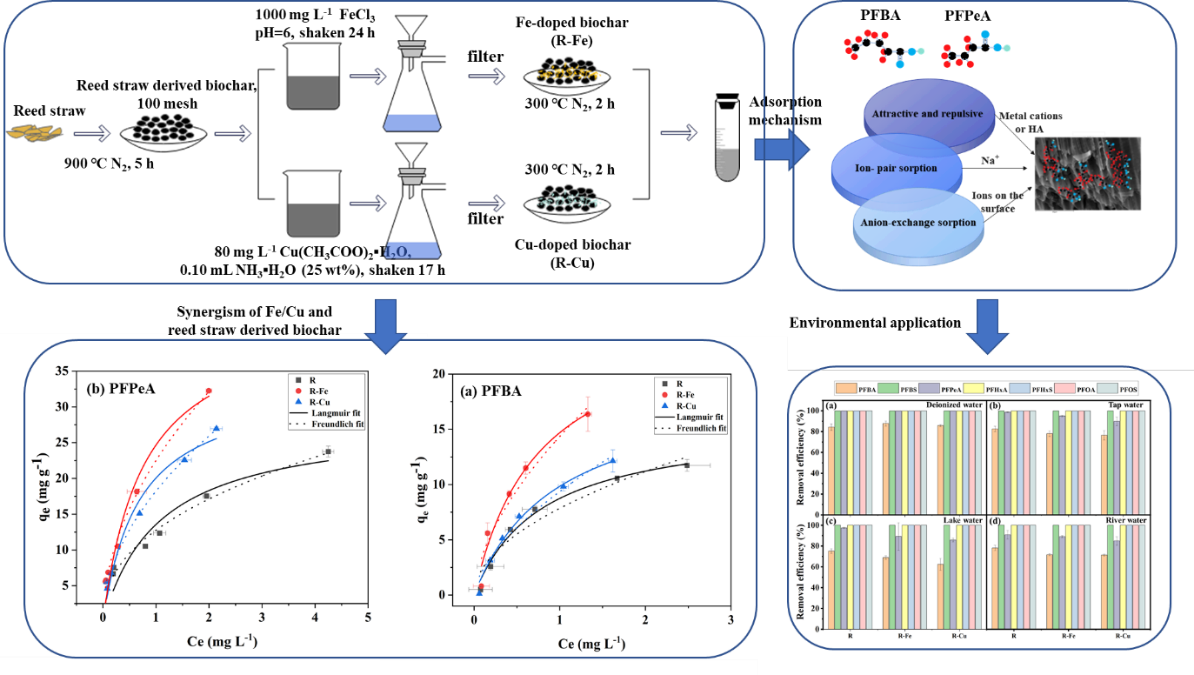

圖1. 圖文摘要

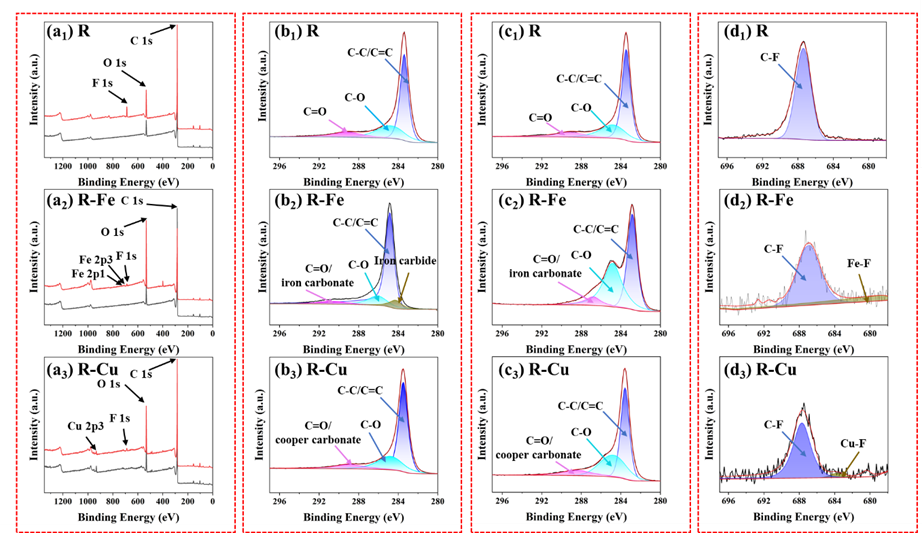

近年來,隨著對長鏈全氟化合物(PFAS)的管控,毒性相對較低的短鏈全氟化合物(C4-C6)作為替代品產生的環境風險備受關注。與長鏈PFASs相比,短鏈PFASs分子更小,親水性更強,更易在長距離內通過空氣、水等介質進行傳輸,對環境產生更加持久、廣泛的影響。目前為止,在飲用水、沉積物、污水污泥甚至極地地區的雪/冰中都被廣泛檢測到短鏈PFAS的存在,因此,迫切需要從環境中去除短鏈PFASs。生物炭作為一種具有優良成本效益的吸附劑,在水環境中長鏈PFAS去除方面表現出了較高潛力,但在短鏈PFAS吸附中存在很大弊端。本研究基于先前研究基礎,利用鐵氧化物和銅氧化物改性了蘆葦秸稈生物炭,分別對短鏈PFAS全氟丁酸(PFBA)和全氟己酸(PFPeA)的吸附量顯著提高了1.24和1.20倍,利用采用掃描電子顯微鏡、能譜分析、能譜分析、x射線光電子能譜和傅里葉紅外光譜等方法對吸附機理進行了微觀層面的探討。研究了不同環境條件下(pH、腐植酸濃度和背景電解質離子強度變化)對短鏈PFASs吸附行為的影響。在實際應用中,本研究制備的蘆葦秸稈生物炭和經Fe/Cu氧化物改性的生物炭在去除水溶液中PFBA和PFPeA以及各種天然水體介質中多種長鏈和短鏈PFASs吸附方面表現出優異的性能。

圖2. 改性生物炭吸附短鏈全氟化合物機理

李成亮教授團隊長期從事環境中新興持久性有機污染物相關的研究,在新興污染物治理中取得了系列成果。本研究報道的改性生物炭是處理短鏈PFASs污染水體理想的候選吸附劑,揭示了改性生物炭對PFAS的吸附機理,為進一步提高生物炭對短鏈PFAS的去除效率提供了科學依據。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174223

編 輯:萬 千

審 核:賈 波