近日,機械與電子工程學院智能畜牧產業裝備與機器人團隊在期刊《Computers and Electronics in Agriculture》在線發表了題為“SSOD-MViT: A novel model for recognizing alfalfa seed pod maturity based on semi-supervised learning”的最新研究成果。山東農業大學為完成該論文的第一單位,田富洋教授為該論文的第一作者,宋占華教授和于鎮偉副教授為該論文的共同通訊作者。

準確識別苜蓿種莢簇的成熟度,能夠確定最佳的收獲時間,實現適時收獲,提高苜蓿種子的產量和質量,為畜牧業提供優質高產的飼料來源,促進牧草業的發展。然而,苜蓿生長的復雜背景使種莢的外觀特征發生變化,增加了識別的難度;苜蓿種莢的成熟階段(如青熟期、、黃熟期、、完熟期)缺乏統一的量化標準,不同研究或實踐中依賴主觀經驗判斷,導致模型訓練數據不一致,影響識別精度。

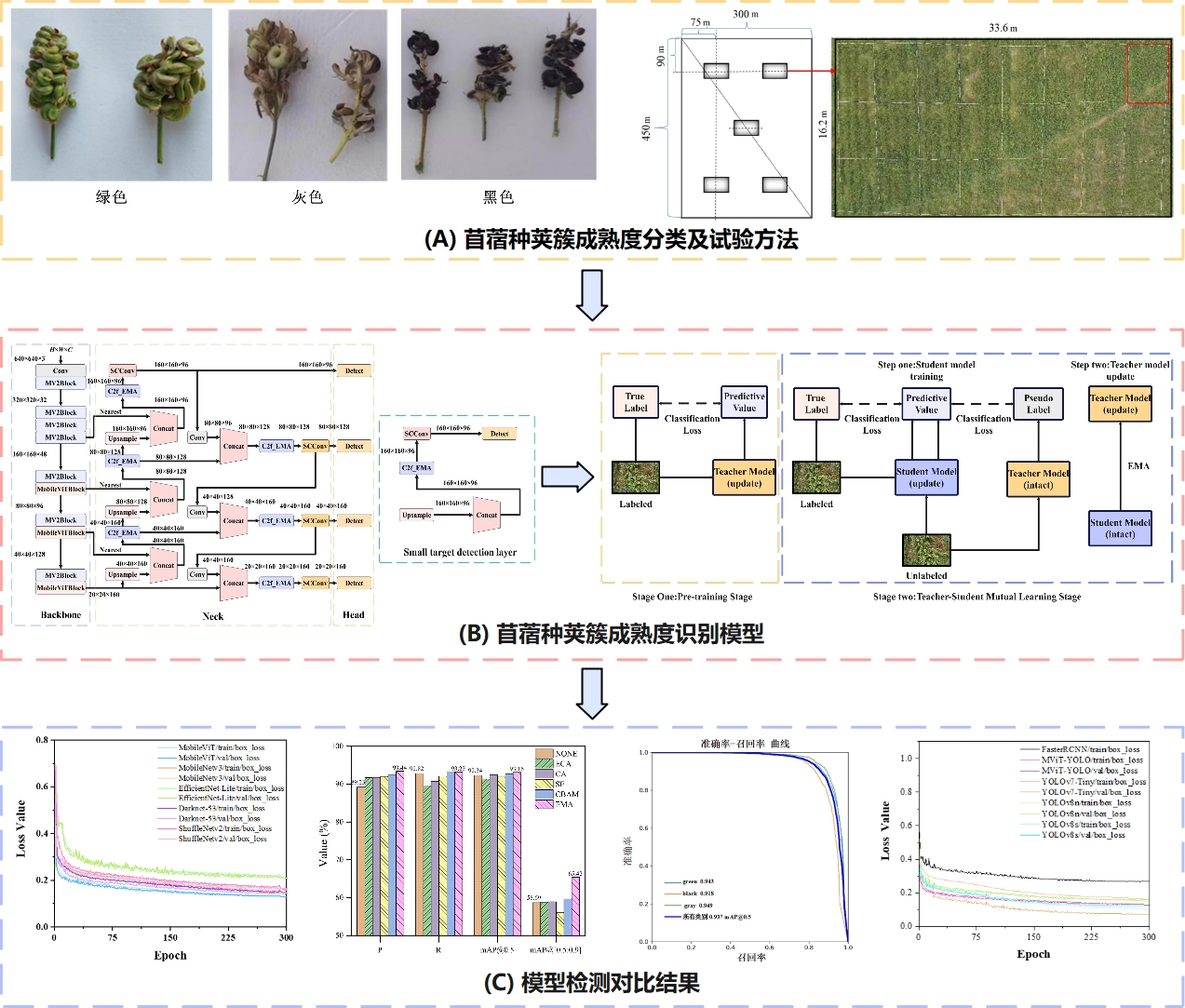

針對以上技術難題,團隊提出了一種基于無人機和半監督深度學習模型SSOD-MViT的苜蓿種莢簇成熟度識別方法(圖1)。該模型采用改進的輕量級通用視覺轉換器MobileViT作為骨干,在頸部網絡中增加一個小目標檢測層,在推理過程中融合SAHI算法,提高小尺寸苜蓿種莢簇的檢測精度,增強模型的抗干擾能力。試驗結果表明,SSOD-MViT的mAP@0.5達到92.23%,平均檢測時間為82.34 ms。該研究成果可以有效改善現有模型在大田復雜環境下苜蓿種莢簇成熟度的檢測效果,為苜蓿種子生產行業生產效率的提高和生產成本的降低提供技術支持。

圖1. 苜蓿種莢簇成熟度識別方法

該研究得到了“十四五”國家重點研發計劃課題的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110439

編 輯:萬 千

審 核:賈 波