近日,生命科學學院李祥副教授團隊在《Trends in Plant Science》上發表了題為“Harnessing herbivory-induced plant volatiles to regulate microbiomes: prospects and challenges for precision agriculture”的綜述論文,提出了植物-土壤反饋機制下根際微生物組精準調控的未來研究方向。生命科學學院李祥副教授為通訊作者,在讀碩士研究生何世東為第一作者,高崢教授和張數鑫教授參與了該項工作。研究工作得到了新疆兵團科技計劃項目和山東省重點研發計劃項目的資助。

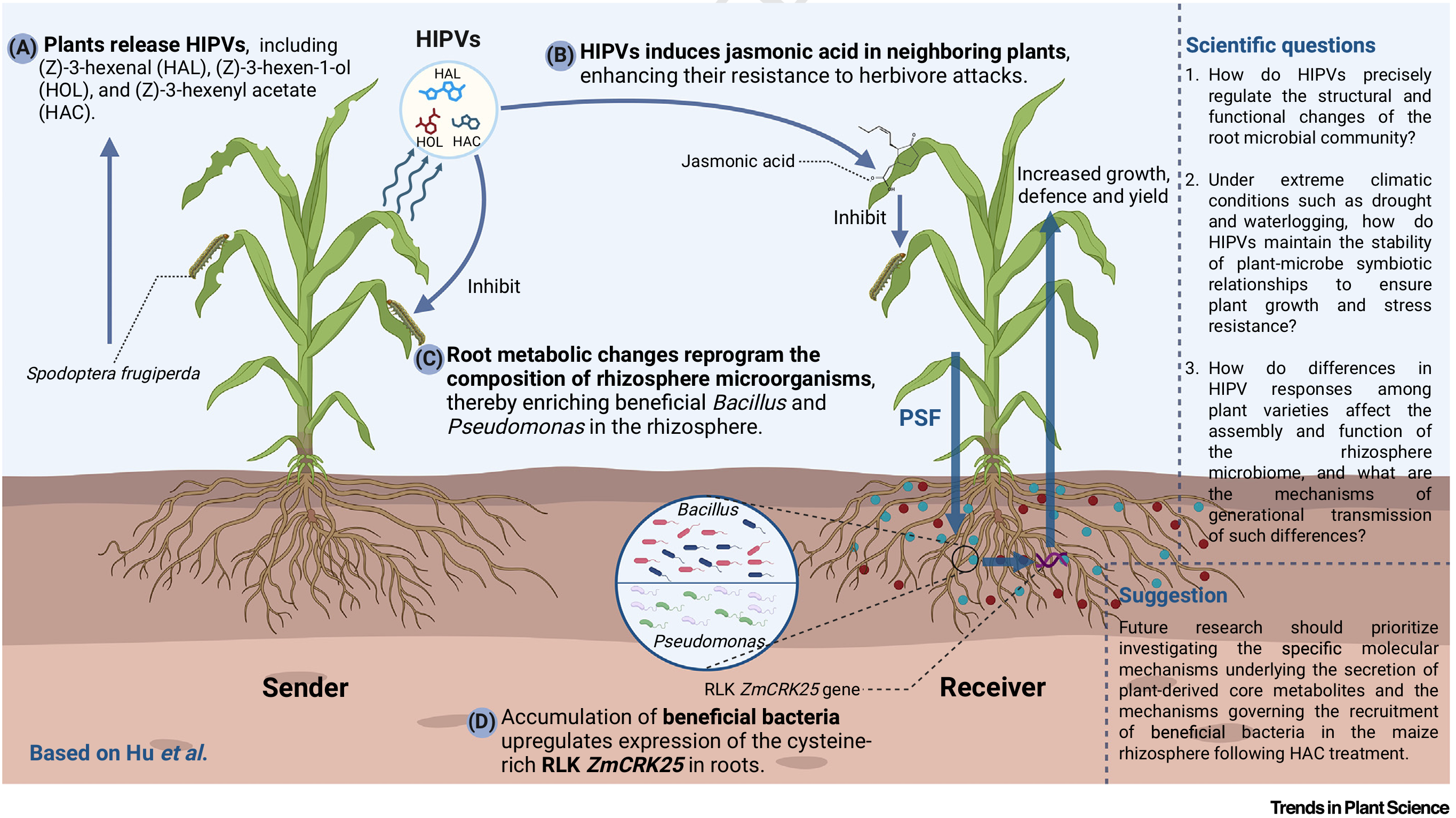

在農業生態系統中,植物-植物及植物-微生物的互作網絡是維系作物生長與健康的核心基礎。作為關鍵化學信號媒介,食草動物誘導植物揮發物(HIPVs)在調控上述互作過程中展現出獨特機制,已逐步成為提升農業可持續性的前沿研究焦點。值得關注的是,在農業應用場景中實現HIPVs功效與安全性的平衡面臨復雜挑戰,其作用效果受三大互作變量協同調控:施用劑量與時機、作物遺傳背景以及環境條件。此外,應用過程中潛在的生態權衡與非預期效應進一步增加了技術部署的復雜性:如通過HIPVs選擇性富集有益細菌可能伴隨叢枝菌根真菌等共生微生物的抑制,進而影響作物磷素吸收與土壤碳固存功能;在攜帶潛伏病原菌的土壤中,HIPVs可能通過群體感應機制激活微生物毒力基因表達或促進生物膜形成,反而加劇病害風險;長期重復施用HIPVs還可能導致根際微生物群落結構同質化,削弱生態系統對環境脅迫的功能冗余與恢復能力。研究團隊認為,HIPVs作為精準調控植物間及植物-微生物互作的創新工具,其理論框架的實踐轉化需突破三大核心瓶頸:HIPV成分譜的種內/種間差異性、田間尺度揮發物可控釋放的技術壁壘、環境背景依賴的動態調控機制。隨著全球氣候變化加劇及可持續農業需求升級,通過系統解決基因型特異性響應、揮發物精準遞送及環境適應性等關鍵科學問題,將HIPVs研究與農業生態原理深度融合,有望構建“以自然信號驅動生態調控”的現代農業生產范式。

論文鏈接:https://authors.elsevier.com/a/1lJfs4rGdjeCV5

編 輯:萬 千

審 核:賈 波