近日,Plant Biotechnology Journal雜志在線發表了生命科學學院王永紅教授課題組及其合作團隊的研究論文"LAZY5 acts in a LAZY1-independent pathway to regulate rice tiller angle"。該研究成功鑒定到一個協同調控水稻分蘗角度和分蘗數的關鍵基因LAZY5(LA5),并揭示了該基因通過不依賴于LA1的新途徑調控水稻莖的生長素側向運輸進而調控重力反應和分蘗角度的分子機制。這一重要發現不僅豐富了水稻株型建成的調控網絡,完善了相關理論體系,更為水稻高產育種提供了寶貴的基因資源,對作物株型遺傳改良具有重要的理論指導意義和應用價值。近年來,王永紅團隊在水稻分蘗角度研究領域取得了一系列重要研究進展,系統解析了水稻分蘗角度遺傳調控網絡。

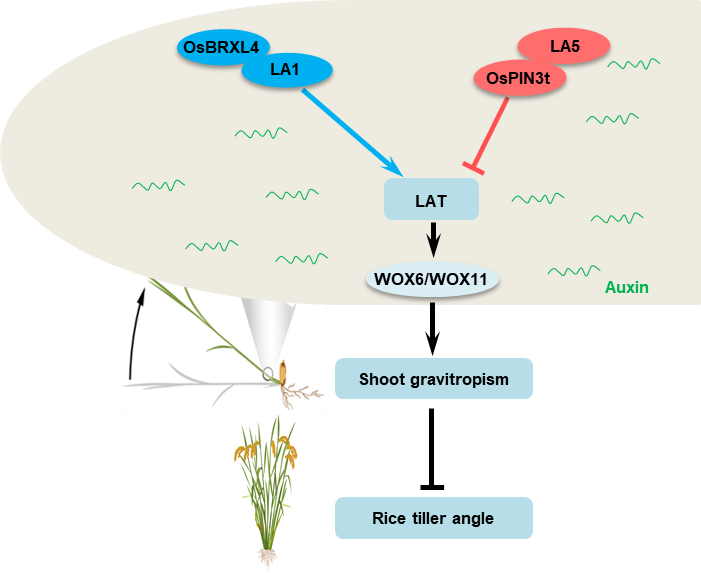

水稻分蘗角度是指最外側分蘗與垂直線之間的夾角,是決定水稻株型的重要農藝性狀之一,直接影響水稻種植密度和光能利用效率,進而影響產量。研究表明,莖的重力反應是調控水稻分蘗角度的核心生物學過程。其中,生長素側向運輸(LAT)在介導重力信號轉導和株型塑造中發揮關鍵作用。LA1作為首個被克隆的水稻分蘗角度基因,其功能缺失會導致生長素分布紊亂和莖重力反應顯著減弱。近年來,多個研究團隊鑒定了一系列依賴于LA1途徑調控分蘗角度的關鍵基因,然而,la1突變體莖仍保留部分重力反應能力,暗示存在未知的LA1非依賴調控新途徑,但長期以來缺乏直接遺傳證據。生命科學學院王永紅課題組及其合作團隊的最新研究填補了這一空白。他們鑒定到一個協同調控分蘗角度和分蘗數的關鍵基因LA5,該基因編碼ABCG亞家族轉運蛋白,可通過與生長素轉運蛋白OsPIN3t互作調控生長素側向運輸,進而影響莖的重力反應和分蘗角度。尤為重要的是,該研究首次揭示LA5通過獨立于LA1的新途徑調控水稻分蘗角度,為完善水稻株型調控網絡提供了關鍵遺傳證據(圖1)。這一發現不僅深化了對分蘗角度分子機制的理解,更為協同改良分蘗角度和分蘗數、提高水稻產量提供了新的基因資源和育種策略。通過構建單倍型網絡進一步發現,HC2與HC3之間存在明顯的遺傳分化,并以HC1作為祖先單倍型形成過渡,提示LA5在馴化過程中經歷了選擇驅動的單倍型分化。表型-基因型關聯分析揭示,攜帶HC2單倍型的材料具有顯著大于HC3的分蘗角,表明LA5的自然變異與株型表型存在明確的相關性。這一研究為理解水稻株型性狀的馴化歷史提供了新的分子證據。該研究突破了長期以來對LA1單一遺傳通路的認知,繪制了更完整的水稻株型調控網絡。本研究為通過精準調控LA5表達來平衡分蘗角度與分蘗數的高產育種提供了新策略。

圖1.LA5調控水稻側向生長素運輸和分蘗角度新途徑的工作模型

生命科學學院王文廣副教授、崖州灣國家實驗室桑大軍青年科學家、山東農業工程學院李鵬教授為該論文的共同第一作者;王永紅教授、李家洋院士和薛紅衛教授為該研究工作共同通訊作者。研究工作得到了生物育種-國家科技重大專項,國家自然科學基金和山東省“泰山學者”人才工程等項目的支持。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波