近日,山東農業大學植物保護學院董漢松教授團隊在Molecular Plant上發表了題為“Alternative splicing of OsNPR3promoted by bacterial TAL effectors-targeted splicing regulator OsRBP11 antagonizes OsNPR1 function to enhance disease susceptibility in rice”的研究論文。研究證明,水稻黃單胞菌(Xanthomonas oryzae)轉錄激活子類效應子(transcription activator-like effectors, TALEs)靶向水稻剪接調控因子OsRBP11,促進OsNPR3前體RNA可變剪接,抑制OsNPR1的抗病功能,導致水稻發生細菌性條斑病和白葉枯病,但OsRBP11自然變異卻能賦予水稻廣譜抗病性。這項研究揭示了病原細菌破壞植物免疫體系引發致病性的新途徑和植物維護免疫系統的新機制,為作物抗病育種提供了新策略。

已知水稻共有11種細菌性病害,其中,X. oryzae pv. oryzae(Xoo)和X.oryzaepv. oryzicola(Xoc)分別引起的白葉枯病和細菌性條斑病屬于世界性病害,發生最為頻繁,危害最為嚴重。Xoc和Xoo依靠多種致病因子引發病害,TALEs是關鍵致病因子。植物病原細菌TALEs靶標基因種類和作用機制,植物決定廣譜抗病性的水楊酸旁系同源受體蛋白NPRs的功能關系,都是植物病理學界懸而未決的重大熱點問題。團隊前期在廣東省稻區采集到毒性強于標準菌株RS105的Xoc菌株GD41,并從中鑒定出TAL3GD41,證明TAL3GD41抑制水稻水楊酸信號傳導通路,削弱水稻抗病性,增強病菌致病性。本研究計劃鑒定TAL3GD41和毒性作用類似的TALEs的靶標基因及其功能機制。結果將部分解答上述熱點問題,推進我們關于病原細菌TALEs和植物NPRs功能機制的認識。

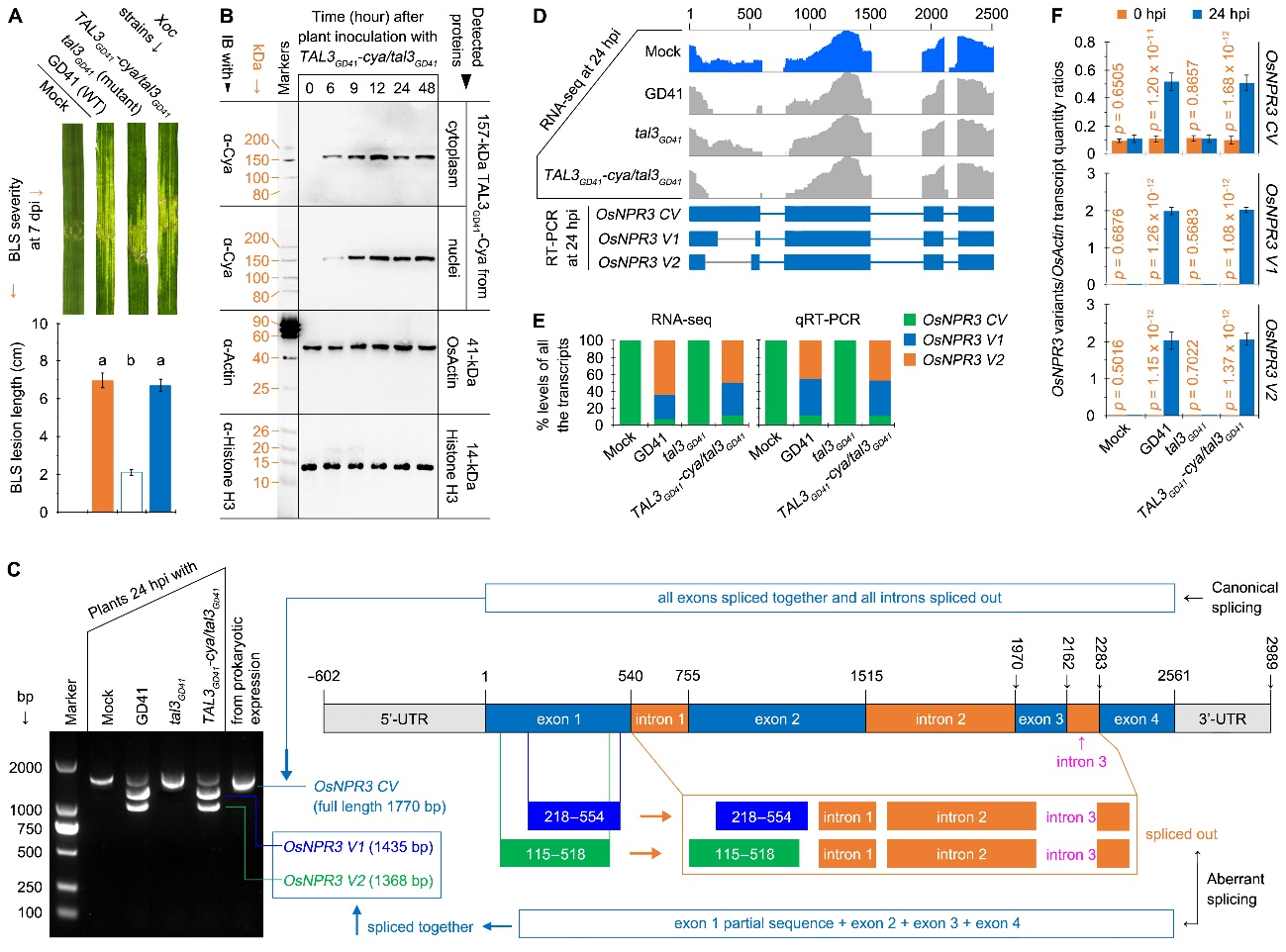

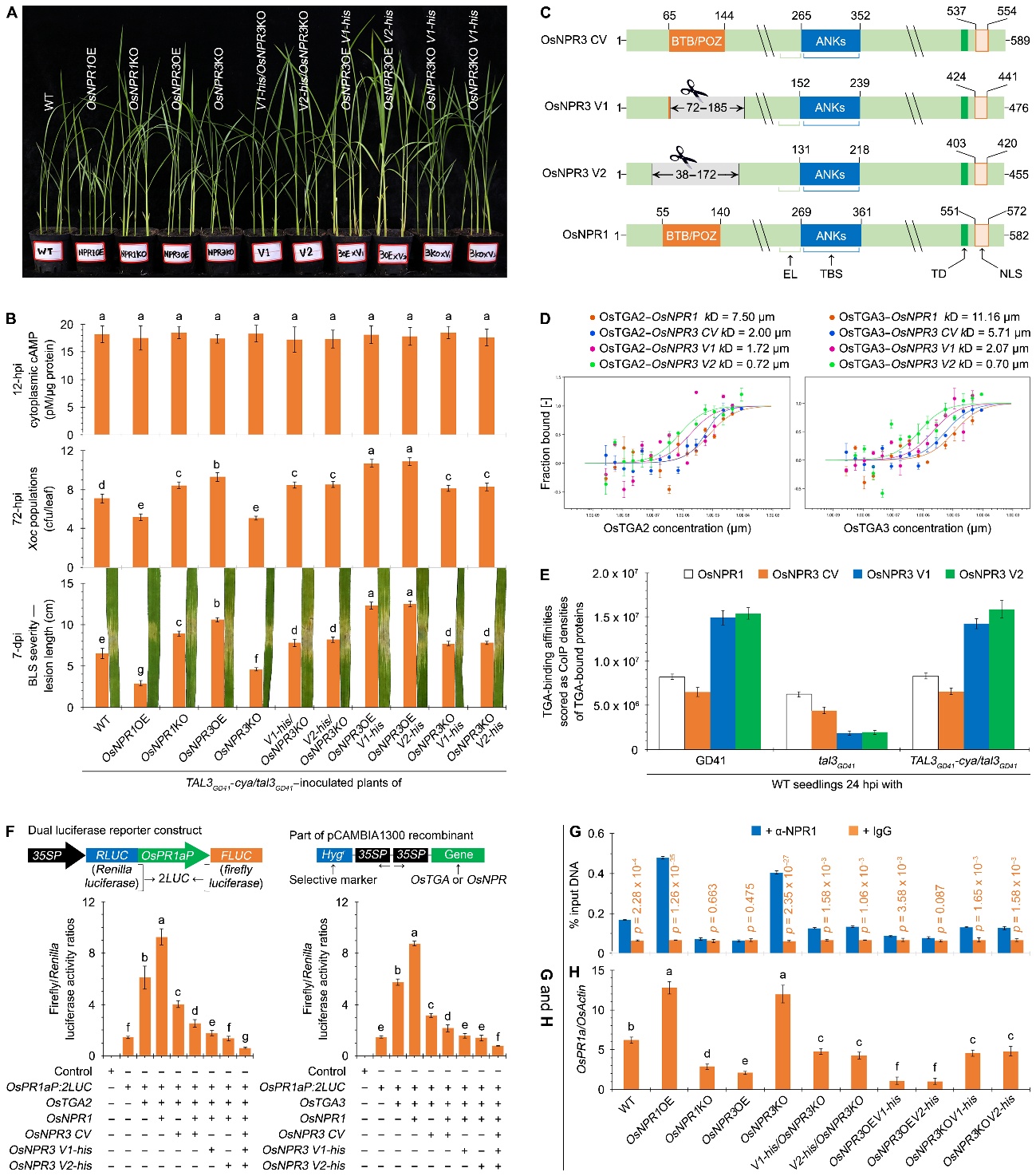

本研究顯示,TAL3GD41誘發OsNPR3可變剪接,導致OsNPR3全長轉錄本(canonical version, CV)和兩個短轉錄本variant 1 (V1)和variant 1 (V2)的產生(圖1)。OsNPR3V1和V2均丟失BTB/POZ結構域,保留了ANK結構域。前人研究指出,BTB/POZ參與NPRs降解,ANK決定NPRs與轉錄因子TGA結合從而激活防衛反應基因表達。本研究證實,OsNPR3V1和V2翻譯產生的OsNPR3V1和V2兩種蛋白質與OsNPR1競爭結合OsTGA2和OsTGA3,減弱OsNPR1與這兩個OsTGA結合的能力,從而抑制OsNPR1作為共轉錄因子的功能,結果降低了水稻防衛反應基因PR1a的表達水平,削弱了水稻抗病性,賦予病菌致病性(圖2)。

圖2.OsNPR3 V1和V2同OsNPR1競爭OsTGAs阻礙OsNPR1激活防衛反應基因的功能

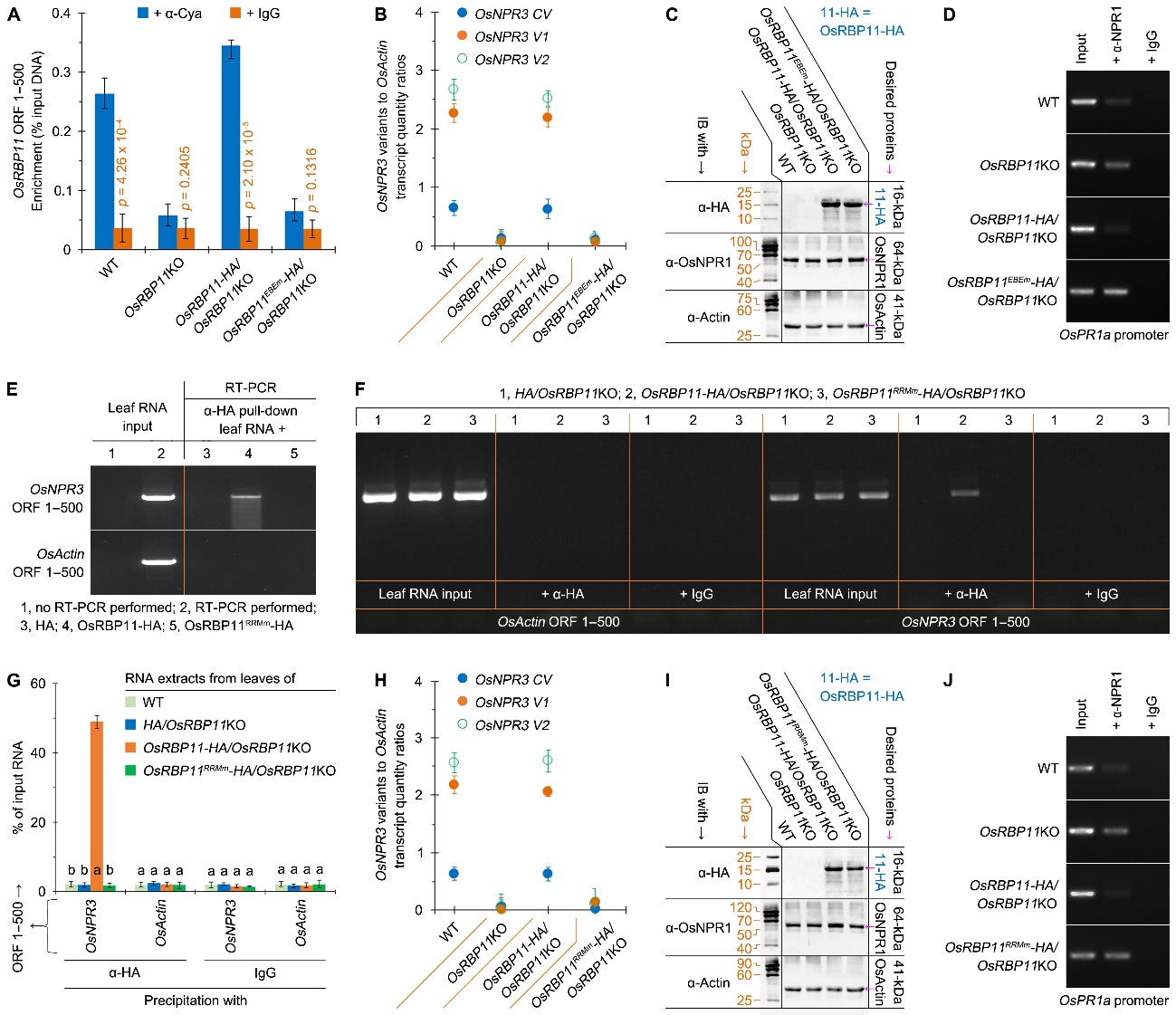

TAL3GD41是轉錄因子,不能直接介入基因轉錄本可變剪接,必須借助可變剪接調控因子。OsRBP11是一種可變剪接調控因子,含有效應子結合元件(effector binding elements, EBEs)。TAL3GD41通過一個EBE與OsNPR3前體RNA結合,促使OsNPR3發生可變剪接,但OsRBP11的EBE或RNA識別基序(RNA recognition motif, RRM)突變以后,它便喪失調控OsNPR3可變剪接的功能(圖3)。

圖3.抑制OsRBP11與TAL3GD41或OsNPR3RNA前體互作則能抑制OsNPR3可變剪接

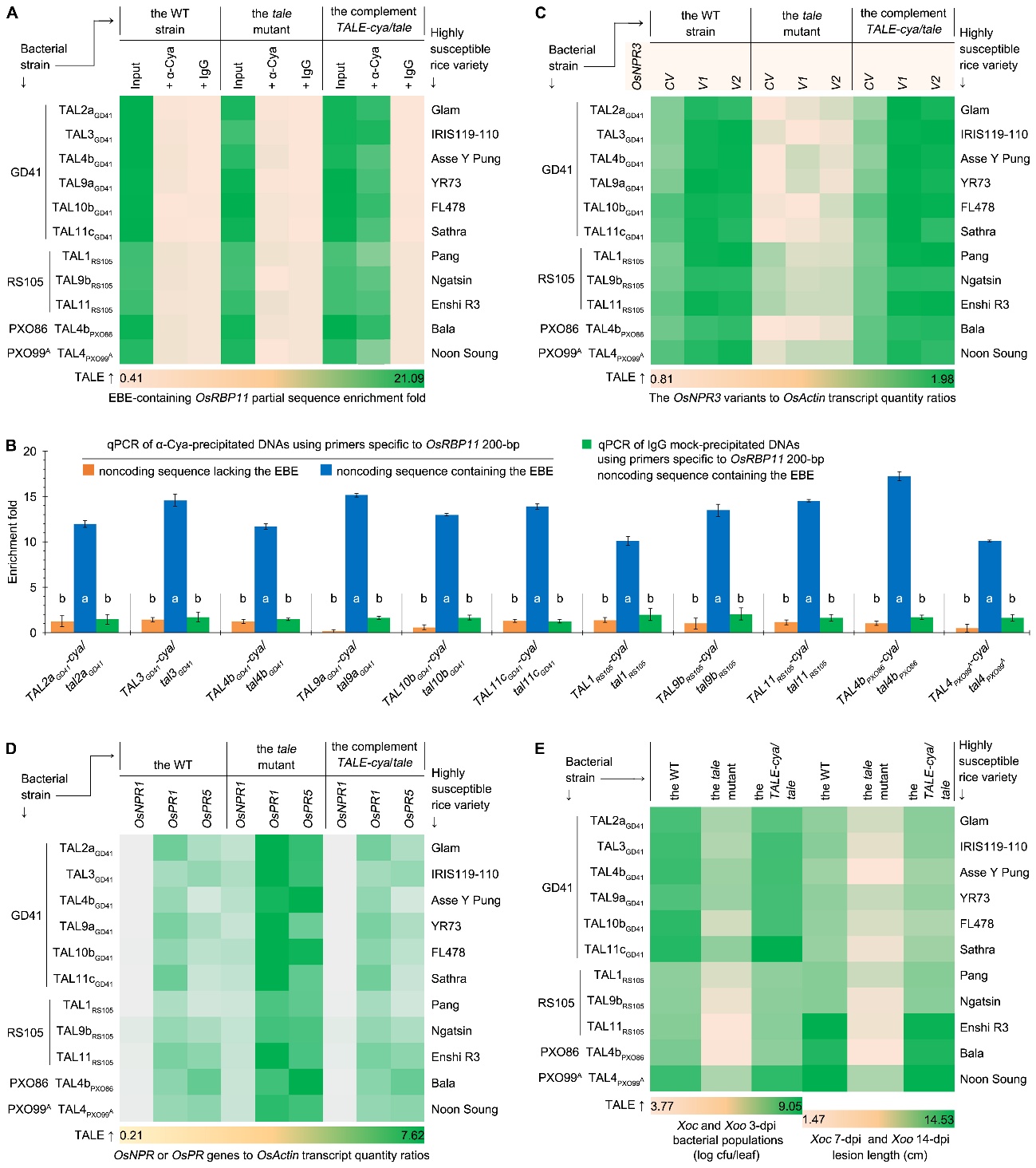

從Xoc菌株GD41和RS105、Xoo菌株PXO86、PXO99A鑒定出80個、克隆了53個TALEs,證明11個TALEs有一個共同靶標,即OsRBP11。對來自世界各地的Aus、indica、japonica和VI/Aromatic水稻共358個品種進行實驗,鑒定出這11個TALEs發揮致病性的水稻品種和抗病品種,厘清了一份寶貴的抗病資源,進而證明這11個TALEs在特定感病品種上靶向OsRBP11誘發OsNPR3可變剪接的功能機制(圖4)。

圖4.代表性TALEs靶向OsRBP11促進OsNPR3可變剪接從而抑制防衛反應基因表達

從4726份水稻基因組數據庫中鑒定到9個單核苷酸多態性(single nucleotide polymorphism, SNP)位點,處在TALEs識別的11個EBEs內部或上游,發現攜帶SNP位點的水稻品種均能阻斷TALEs識別,削弱上述4個菌株的毒性,與不存在這種SNPs的水稻品種相比,無論在室內還是田間,對細菌性條斑病和白葉枯病的抗性都有大幅度增強。顯然,OsRBP11廣泛存在于水稻不同品種,具有作為抗性改良因子應用于育種的巨大潛力。

研究歷時近11年,由國內3所大學、5個研究院、2個技術管理部門合作完成,團隊主要成員達42人之多。山東農業大學植物保護學院講師陳曉晨、博士生姚曉輝、王作棟,中國農業科學院植物保護研究所副研究員嚴芳,北京市農林科學院蔬菜生物育種全國重點實驗室研究員李少芳,云南省農科院生物技術與種質資源研究所副研究員殷富有,合署共同第一作者。山東農業大學植物保護學院董漢松教授,中國農業科學院植物保護研究所周煥斌研究員,云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所程在全研究員,南京農業大學作物遺傳和種質資源創新與利用全國重點實驗室楊東雷教授,陜西師范大學生命科學學院張美祥教授,擔當共同通訊作者。主要參加者另外還有33人,包括:陜西師范大學講師白碧欣,山東省濟寧市農業科學院馬井玉研究員、劉艷芝研究員、馮亞平副研究員,濟寧市任城區農業農村局高級農藝師張建華,云南省元江縣農業農村局農藝師楊學寶,山東省臨沂市農業科學院徐玉恒研究員,山東農業大學陳蕾副教授、鄒珅珅教授、丁新華教授。該研究得到了國家自然科學基金、國家生物育種重大項目、云南省種質資源實驗室重點項目、山東農業大學雙一流學科建設基金、山東省自然科學基金項目資助。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波