近日,資源與環境學院諸葛玉平教授團隊在《Agriculture, Ecosystems and Environment》發表了題為“ N2O emissions from soils under short-term straw return in a wheat-corn rotation system are associated with changes in the abundance of functional microbes” 的研究論文。林繼彤碩士為該論文的第一作者,潘紅副教授和諸葛玉平教授為該論文的通訊作者。

秸稈還田是一種有效的保護性耕作措施,可以改善土壤性質,提高作物產量,是重新利用農業生物能源副產品的有效手段之一。華北平原小麥-玉米輪作農田系統中,不同秸稈還田模式對硝化過程和反硝化過程驅動的N2O排放微生物機制尚不明確。本研究基于小麥和玉米秸稈全還田(CWSR),僅小麥秸稈還田(WSR),以及秸稈不還田(NSR)三種秸稈還田方式研究不同秸稈還田模式下N2O的微生物排放機制。結果發現,相比不還田,秸稈還田(CWSR和WSR)處理的土壤N2O排放總量顯著增加了31.74%和12.37%。結構方程模型(SEM)分析發現,秸稈還田通過影響AOB-amoA基因、nirK基因和nosZ基因間接影響N2O排放。總的來說,短期秸稈還田增加小麥-玉米輪作系統的N2O排放量,主要是通過增加硝化過程AOB-amoA和反硝化過程nirK基因豐度,減少nosZ基因豐度,從而刺激N2O排放。因此,理論層面上,調控硝化和反硝化過程的功能基因活性和豐度對于溫室氣體減排和農業可持續發展具有重要意義。

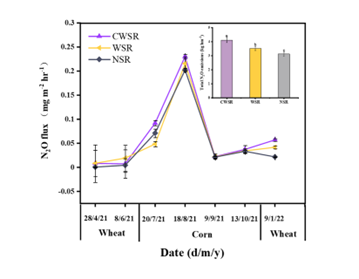

圖1. 不同秸稈還田模式土壤N2O排放通量和N2O排放總量

秸稈還田顯著影響N2O排放。與不還田(NSR)相比,小麥和玉米秸稈還田(CWSR)以及僅小麥秸稈還田(WSR)的N2O排放總量顯著增加了31.74%和12.37%。

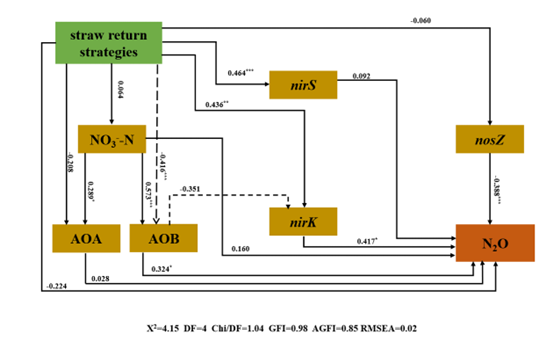

圖2. 秸稈還田對N2O排放的微生物影響機制結構方程模型

結構方程模型(SEM)表明秸稈還田通過影響AOB-amoA基因、nirK基因和nosZ基因進而間接影響N2O釋放。

該研究分析發現,秸稈還田增加N2O排放的微生物機制是促進硝化過程AOB-amoA基因和反硝化過程nirK基因,從而刺激N2O產生;同時抑制nosZ基因,進而抑制N2O還原。研究結果對于農田生態系統溫室氣體減排和農業廢棄物的綜合高效利用具有重要的理論指導意義。

該研究得到了山東省重點研發計劃(重大科技創新工程)項目,以及財政部和農業農村部:國家現代農業產業技術體系的資助。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波