近日,農學院王振林教授團隊在《European Journal of Agronomy》在線發表了題為“Mixed cropping increases grain yield and lodging resistance by improving the canopy light environment of wheat populations”的研究論文。李春輝博士、李文倩博士為該論文的第一作者,李勇教授為該論文的通訊作者。

提高種植密度是小麥增產的主要途徑之一。然而,密植群體資源競爭加劇,莖稈發育質量變差,倒伏風險增加。混作可以利用品種的生態多樣性解決密植小麥群體倒伏性與產量的矛盾。然而,混作增加密植小麥莖稈抗倒伏性是由于品種間物理支撐,還是由于群體光環境優化,莖稈質量改善,導致抗倒伏性能提高,還尚不清楚。該團隊通過設置不同種植密度和種植模式,研究混作對小麥冠層光環境、莖稈抗折力及產量形成的影響,闡明混作提高密植小麥莖稈抗倒伏性和產量的機制。

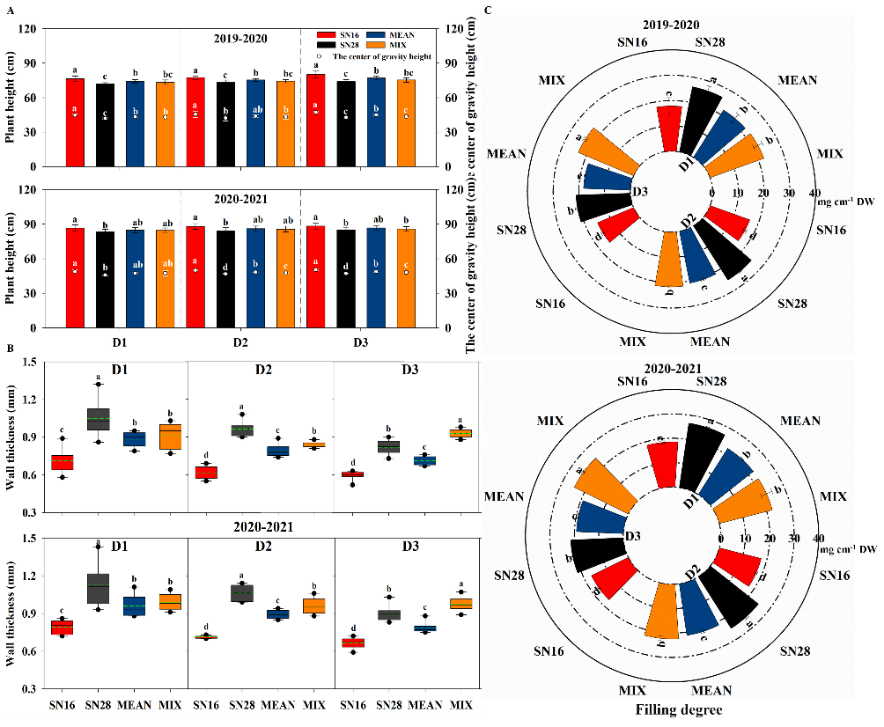

圖1 種植模式對不同種植密度小麥莖稈形態特征的影響

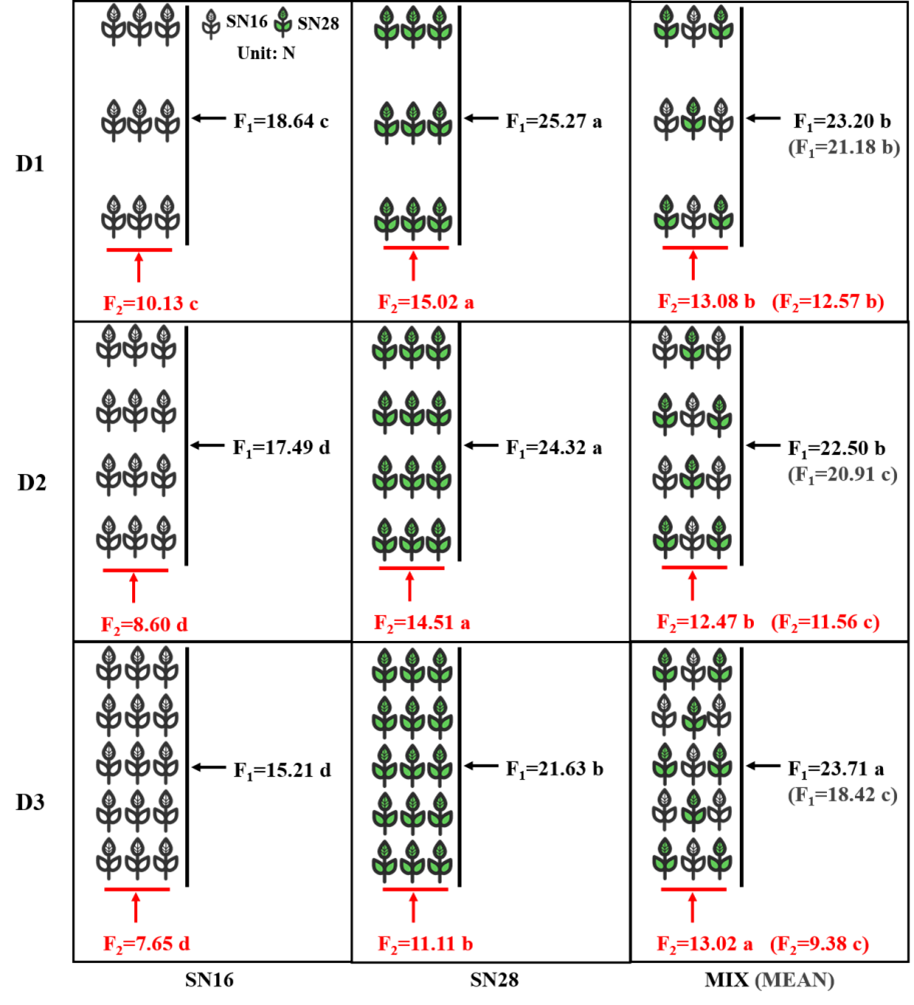

圖2.種植模式對不同種植密度小麥群體抗折力的影響

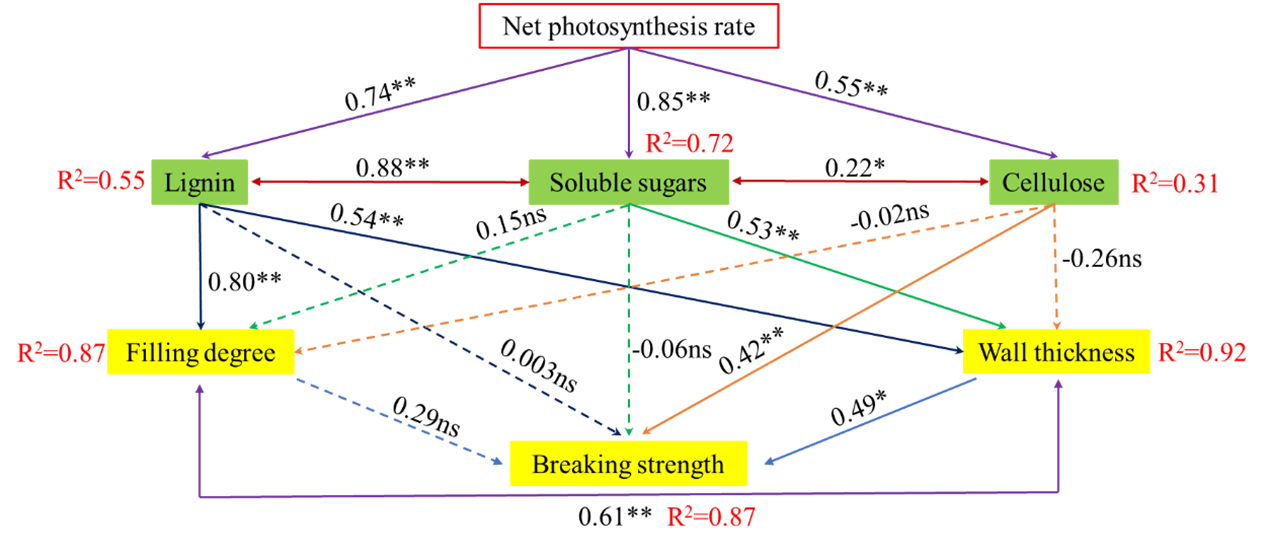

圖3 旗葉凈光合速率、莖稈化學組分和形態特征影響第二節間抗折力的結構方程模型

研究表明,種植密度提高至525×104株hm-2時,兩品種混作冠層光截獲率最高,小麥捕獲更多地光能用于同化物的生產,莖稈利用充足的底物合成較多的結構碳水化合物(纖維素、木質素),為小麥莖稈抗折力的形成提供充足的物質基礎。混作使小麥莖壁增厚并增強其剛性和彈性,群體抗倒伏能力提高,降低了小麥倒伏的風險;同時,混播顯著提升莖稈非結構性碳水化合物(可溶性糖),為莖稈向籽粒再轉運(粒重)提供物質基礎,籽粒重量顯著提高。考慮到全球人口的快速增長,對糧食的需求不斷增加以及倒伏脅迫對小麥產量負面影響的嚴重性,增密條件下混作不失為一個提高產量的有效方法。

該研究得到了山東省泰山產業領軍人才計劃、國家自然科學基金、山東省自然科學基金和國家重點研發計劃的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.eja.2023.126849

編 輯:萬 千

審 核:賈 波