近日,資源與環境學院李成亮教授團隊在《Journal of Cleaner Production》在線發表了題為“Straw returning combined with controlled-release nitrogen fertilizer affected organic carbon storage and crop yield by changing humic acid composition and aggregate distribution”的研究論文。李成亮教授為該論文的通訊作者,博士生高永祥為該論文的第一作者,我校為唯一通訊單位。

土壤有機碳(SOC)是陸地生態系統中最大的碳庫,對作物生產力、糧食安全和農業生態系統的可持續性至關重要。然而,有機碳是一個受多種土壤環境因素影響的非均質物質。因此,土壤中存在不同的SOC穩定過程。其中,土壤團聚體的“分室作用”被認為是碳固存的重要途徑。因此,研究土壤團聚體的分布規律對維持農業可持續發展至關重要。秸稈還田被認為是促進土壤團聚體形成的有效田間管理方法。然而,禾本科作物的高碳氮比(C/N)秸稈往往會導致土壤C/N的不平衡。微生物有可能會礦化土壤有機質以獲取額外氮素,這可能會抑制土壤團聚體的形成。相反,如果土壤有用足夠的氮源以滿足秸稈還田條件下的微生物養分需求,這可能會加速秸稈的降解,促進有機物質的釋放和團聚體的形成。緩控釋肥是一種根據設定的釋放速率和釋放期緩慢釋放養分的新型肥料。我們假設秸稈還田條件下,緩控釋肥促進了秸稈降解,釋放了不同分子大小的有機物質,改變了土壤胡敏酸(HA)的物質組成和結構,促進了團聚體的形成,最終影響有機碳儲存和產量。

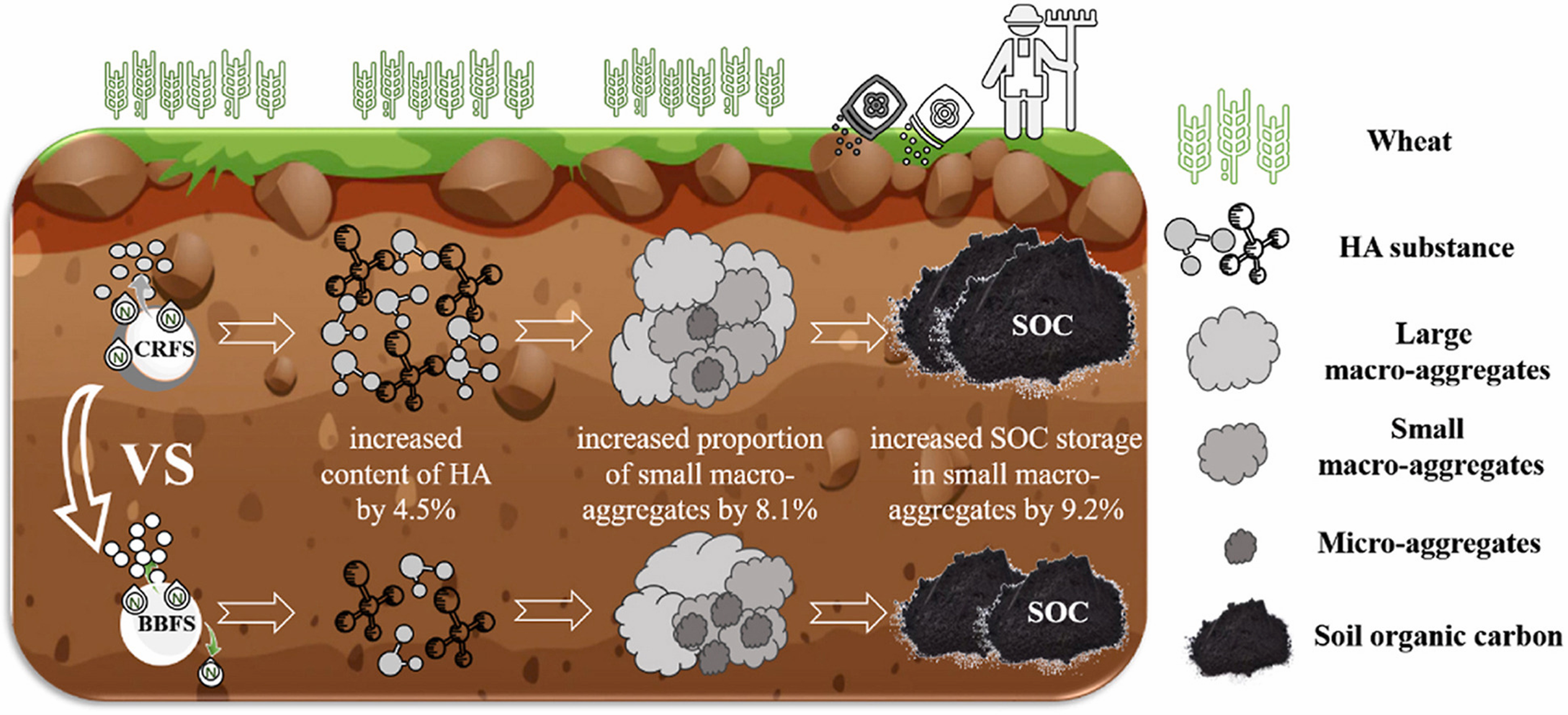

李成亮教授團隊長期從事土壤生態環境相關的研究。在前期工作的基礎上,該研究基于一項連續5年的長期田間試驗,探究了秸稈還田配施緩控釋肥對土壤有機碳儲存和作物產量的影響。結果表明:長期施用秸稈還田配施緩控釋肥可以提高土壤胡敏酸中疏水物質(C1組分)的熒光強度,促進小團聚體(0.25-2mm)的形成和團聚體的穩定性,最終提高有機碳儲量和作物產量(圖1)。

圖1.秸稈還田配施緩控釋肥對土壤團聚體分布和有機碳固存的影響及機制

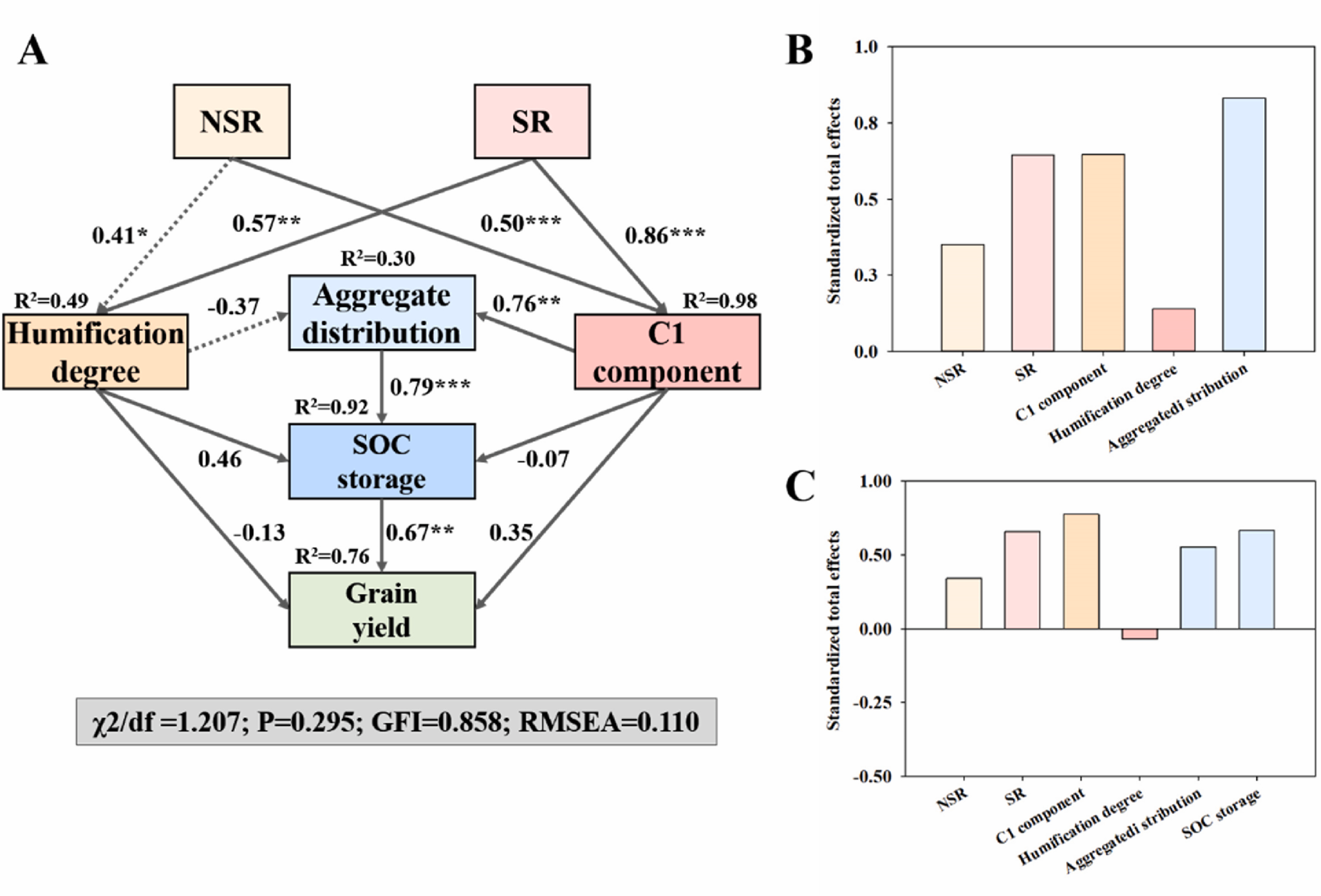

通過結構方程模型(SEM)比較了不同農業模式對土壤有機碳儲量和作物產量的影響(圖2)。結果表明,不同農業模式對土壤胡敏酸中C1組分均有顯著的積極影響,秸稈還田模式(SR)相比秸稈不還田模式(NSR)對土壤C1組分的直接影響更明顯。而C1組分也進一步影響了團聚體分布,最終團聚體分布提高了有機碳儲量和作物產量。

圖2.結構方程模型揭示影響土壤有機碳儲存和作物產量的環境因素

綜上所述,本研究對秸稈還田配施緩控釋肥組合管理下土壤團聚體碳的固存具有重要意義,為作物生產和農業可持續發展提供了新的思路。

該研究得到了國家自然科學基金項目的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.137783

編 輯:萬 千

審 核:賈 波