近日,資源與環境學院王軍教授課題組在《Journal of Hazardous Materials》發表了題為“Fosthiazate, a soil-applied nematicide, induces oxidative stress, neurotoxicity and transcriptome aberrations in earthworm (Eisenia fetida)”的研究論文。研究生王燦和姚向峰為該論文的第一作者,王軍教授為該論文的通訊作者。

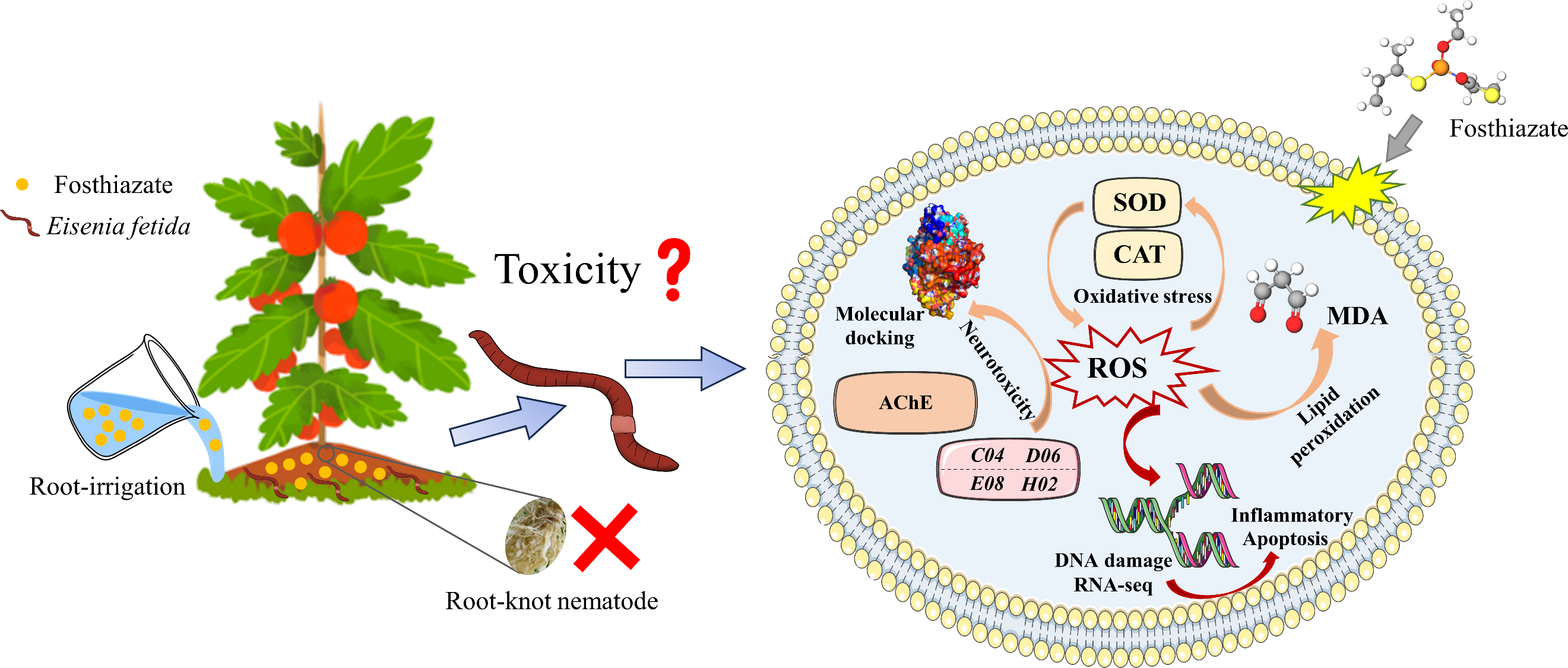

噻唑膦,一種廣泛使用的有機磷殺線蟲劑,對根結線蟲有良好的防治效果。然而由于其灌根,土壤撒施等施用方式使得噻唑膦直接進入土壤環境。因此,噻唑膦在有效防治根結線蟲的同時,是否會對有益土壤非靶標生物產生負面影響尚不清楚。因此,本研究以土壤模式生物赤子愛勝蚓(Eisenia fetida)為受試靶標,整合傳統毒性終點,人工智能AlphaFold2建模以及轉錄組學技術全面系統的揭示了噻唑膦對赤子愛勝蚓的毒性效應及其作用機制。

圖1 圖形摘要

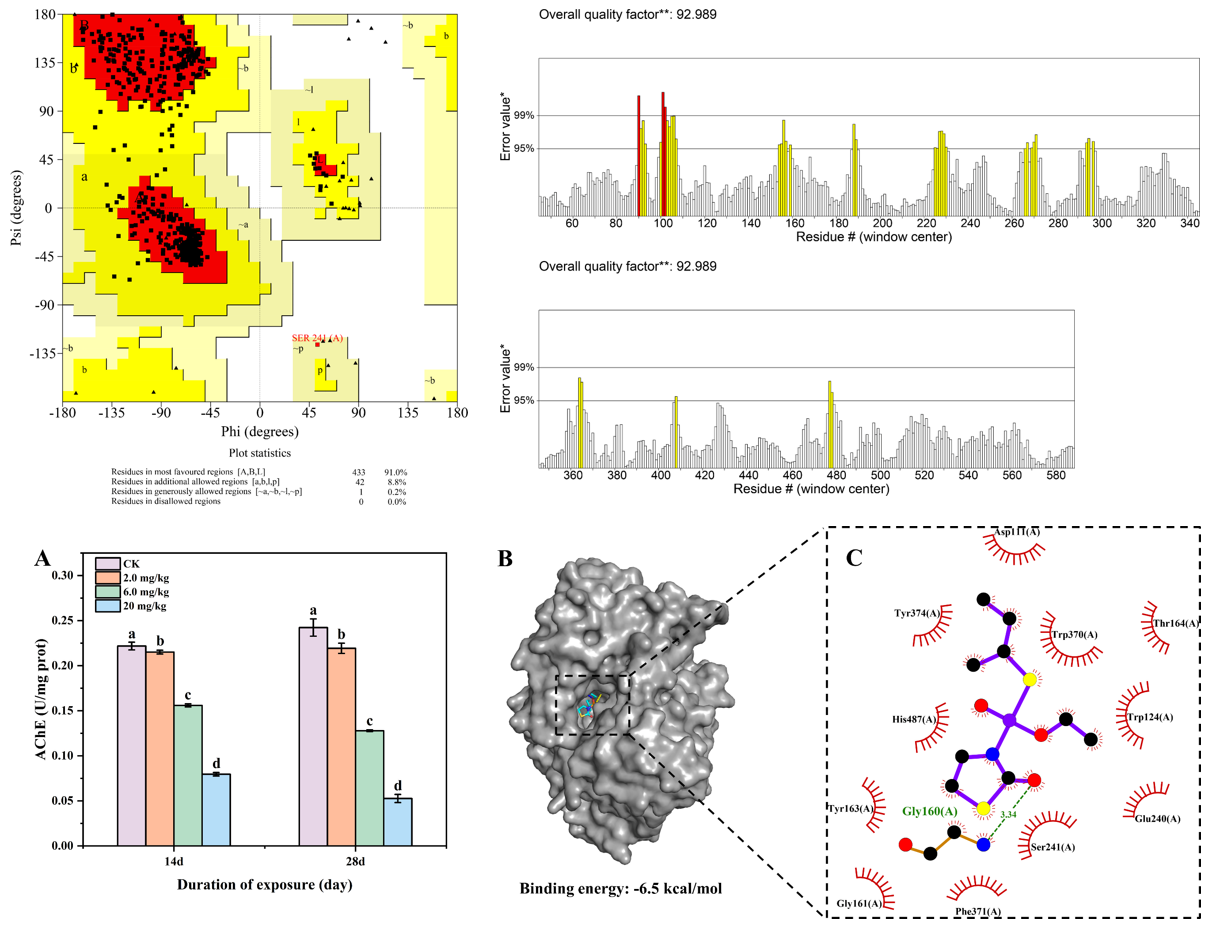

結合噻唑膦對靶標線蟲的作用機制,本研究首次通過人工智能AlphaFold2建模預測了赤子愛勝蚓的乙酰膽堿酯酶(AChE)蛋白結構,結合分子對接技術發現噻唑膦可通過分子間作用力穩定結合酶蛋白,導致AChE活性降低,證明噻唑膦對非靶標生物具有類靶標的神經毒性作用。此外,神經毒性進一步級聯一系列負面效應,包括氧化應激,細胞凋亡以及炎癥反應。

圖2. AlphaFold2建模預測噻唑膦與赤子愛勝蚓AChE蛋白之間的相互作用模式圖

本研究揭示了噻唑膦在蚯蚓體內暴露的潛在健康風險,并初步闡明了其毒性作用機制,為噻唑膦土壤環境安全評價提供了參考數據。

研究得到了國家自然科學基金聯合重點項目和面上項目的資助。

文章地址:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.132865

編 輯:萬 千

審 核:賈 波