近日,機械與電子工程學院宋月鵬教授團隊在《Agriculture》上發表了題為“Study on the Bionic Design and Cutting Performance of Alfalfa Cutters Based on the Maxillary Mouthparts of Longicorn Beetles”的最新研究成果。宋月鵬教授、任龍龍博士為文章的通訊作者,機電學院碩士研究生馬靜怡為第一作者,我校為第一通訊單位。

苜蓿是一種優質的多年生飼草豆科植物,在全球范圍內都有廣泛的種植。苜蓿被譽為“牧草之王”,它不僅是動物飼料中的可消化纖維及蛋白質來源,還能作為輪作作物為土壤提供氮源,從而支持農業的可持續發展。研究表明,苜蓿再生能力及刈割周期與莖稈切割質量有極大關系,但是,我國目前使用的刈割刃具使用壽命短,對莖稈的切割阻力大,刃口磨損快而鈍化,降低了收割效率和質量,同時莖稈切口粗糙,損傷嚴重,作物極易發生枯萎及病蟲害,影響苜蓿的再生能力及產量,目前我國每年苜蓿進口量已達40%以上。

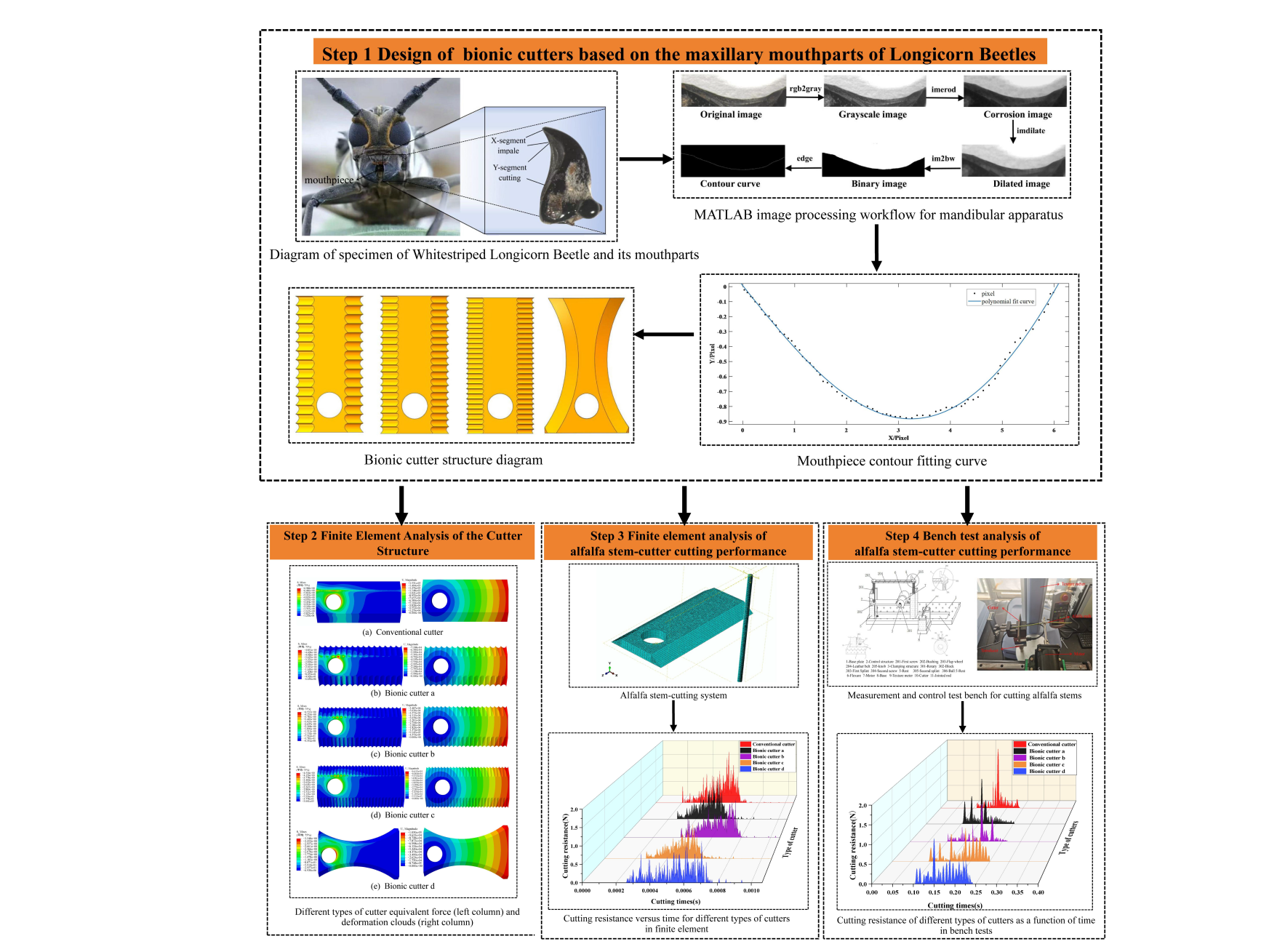

基于上述問題,宋月鵬教授團隊采用仿生學原理,通過研究天牛下顎口器的結構與功能,設計了四種適用于苜蓿莖稈的切割刃具。研究團隊利用有限元仿真技術及自制的莖稈切割力測控試驗臺,對仿生割刀進行結構特點與切割性能試驗。結果顯示,與傳統的切割工具相比,相同作業條件下,四種仿生割刀的最大變形量降低了31.4%~64.1%;對苜蓿莖稈的最大切割阻力降低了28.6%~52.4%,莖稈切口損傷大大降低;臺架正交試驗表明,割刀種類、滑切角對莖稈的最大切割阻力有極顯著影響(P<0.01),并獲得了較優參數組合。

圖1 本研究仿生原理及實驗模擬情況

田間試驗結果表明,采用傳統割刀進行苜蓿刈割時,刃口極易鈍化,莖稈損傷嚴重,延緩了切口的愈合進程,導致苜蓿再生周期延長,產量及品質下降。而仿生割刀能夠形成自磨銳特性,莖稈切口光滑平整,愈合速度快,再生周期大為縮短,試驗結果表明,仿生割刀在提高苜蓿再生能力和改善刈割質量方面具有顯著優勢。

宋月鵬教授指出,這項研究為作物收獲機械關鍵零部件提供了新的設計方向。接下來,團隊將在本研究結果的基礎上,探索更多仿生原理在農業機械中的應用場景,為農業生產向高效、可靠、經濟作業方向發展提供有力的技術支撐。

原文鏈接:https://doi.org/10.3390/agriculture14081302

編 輯:萬 千

審 核:賈 波