近日,山東農業大學機械與電子工程學院王冉冉團隊與日本巖手大學盧忻博士在期刊Computers and Electronics in Agriculture發表了題為“Estrus Detection in Dairy Cows Using Advanced Object Tracking and Behavioral Analysis Technologies”的研究論文。該研究通過機器學習技術和信號分析,成功監測跟蹤奶牛,首次提出通過極坐標變換和高精度坐標點重現,捕捉了奶牛在發情期間的細微動作,提高了發情檢測的準確性和效率。

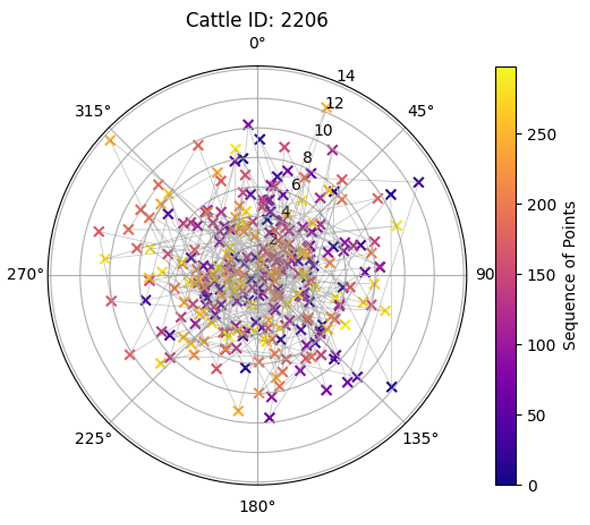

奶牛的發情檢測是奶牛繁殖管理中的關鍵環節,傳統方法主要依賴人工觀察,難以捕捉奶牛在發情期間的細微行為變化。本研究通過引入極坐標變換和高精度坐標點重現技術,結合改進的YOLOv5s模型和DeepSORT算法,成功實現了對奶牛行為的精確跟蹤和細微動作的捕捉。研究團隊通過將奶牛的運動軌跡從傳統的笛卡爾坐標系轉換為極坐標系,能夠更直觀地分析奶牛在發情期間的旋轉運動和非線性行為,如頻繁的轉圈和不安站立。

圖1. 極坐標變換下的奶牛運動軌跡

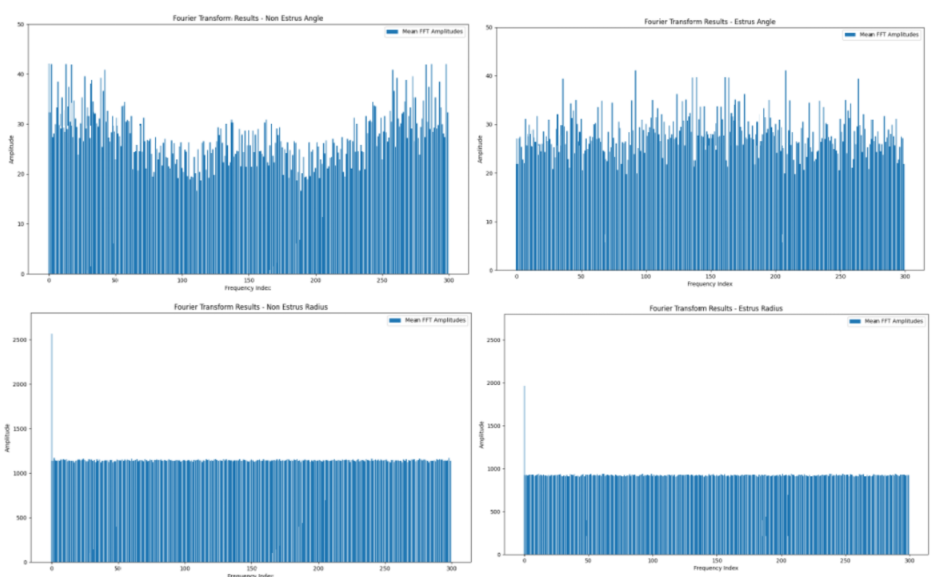

研究團隊通過高精度坐標點重現技術,捕捉了奶牛在發情期間的細微動作變化。通過傅里葉變換分析,研究團隊發現發情期間奶牛的行為頻率分布更加復雜且多樣化,而非發情期間則表現出較高的規律性和重復性。這一發現為發情檢測提供了重要的行為特征依據。

圖2. 傅里葉變換分析奶牛發情期間的行為頻率特征

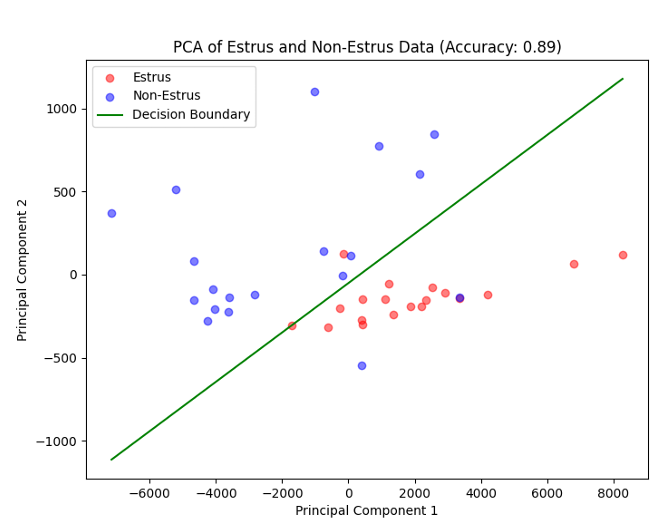

此外,研究團隊還通過主成分分析(PCA)對奶牛行為數據進行了降維處理,成功區分了發情和非發情行為。通過結合極坐標變換和PCA,能夠更精確地識別奶牛在發情期間的細微行為變化,如突然的方向改變和短促的移動。

圖3. PCA分析奶牛發情與非發情行為的主成分分布

極坐標變換和高精度坐標點重現技術的結合,為奶牛發情檢測提供了一種全新的多學科方法,不僅提高了檢測的準確性,還能夠捕捉奶牛在發情期間的細微動作變化。這一發現不僅加深對奶牛行為模式的理解,也為未來的精準畜牧業管理提供了新的技術路徑。

編 輯:萬 千

審 核:賈 波