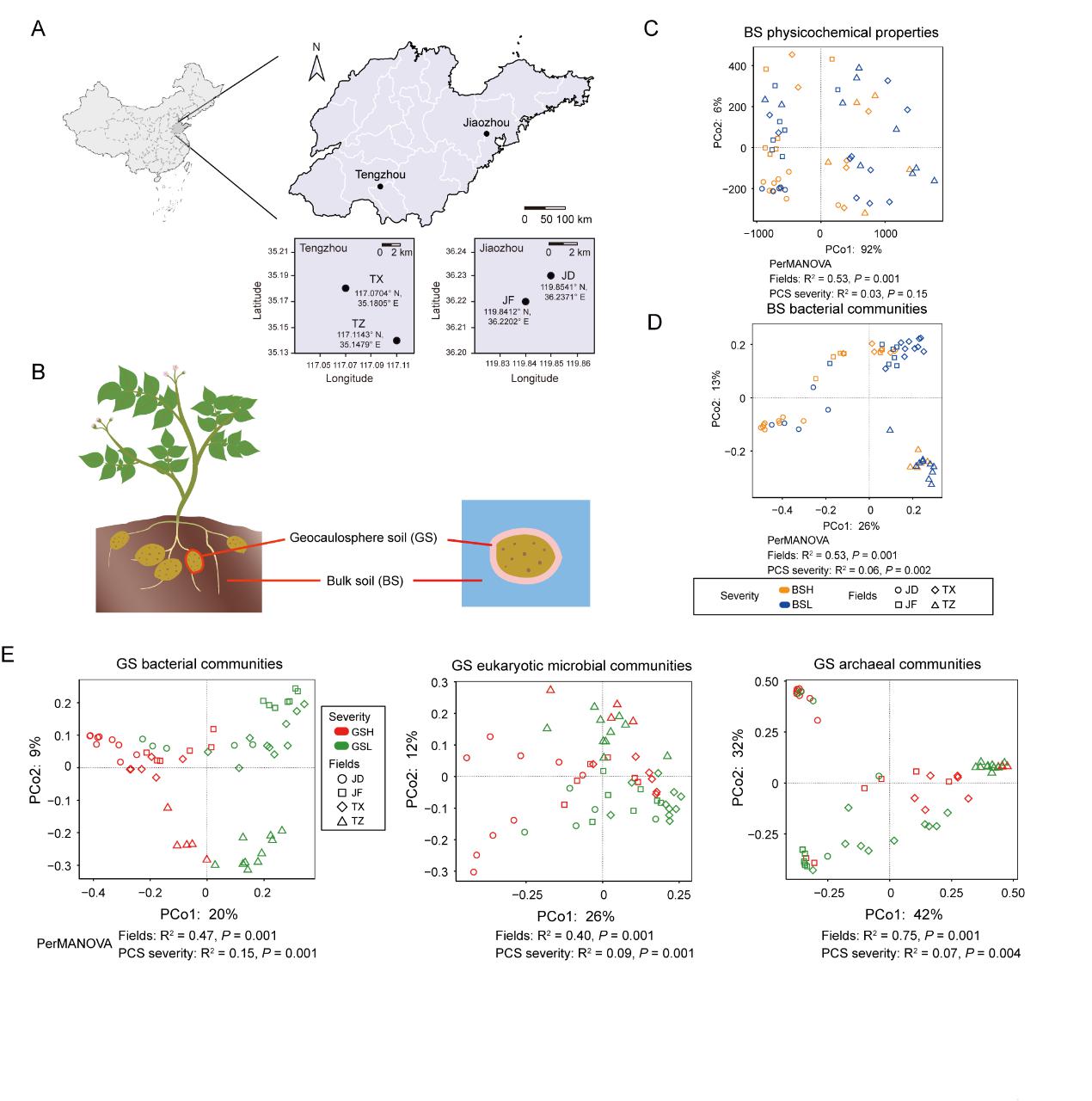

植物健康狀況受病原菌豐度、土壤微生物群落組成及土壤理化特征等多因素綜合影響。近日,生科學院高崢、周波團隊聯合農學院寧堂原團隊在npj Biofilms and Microbiomes期刊發表題為《Geocaulosphere soil bacterial community drives potato common scab outcomes beyond pathogen abundance》(馬鈴薯塊莖表皮土壤細菌群落對瘡痂病發病程度的影響超越病原菌豐度)的研究成果。通過整合微生物組分析與培養實驗,研究揭示了馬鈴薯瘡痂病發生與土壤微生物組穩定性受損的關聯機制:①瘡痂病病害導致塊莖表皮土壤細菌α多樣性顯著下降(Shannon指數降幅11.66%),群落構建隨機性增強;②細菌群落結構對瘡痂病發生的解釋力(39.28%)遠超病原菌豐度貢獻(14.39%),凸顯微生物組整體穩定性對土壤健康的關鍵作用;③薯塊表皮土壤微生物互作呈現雙重模式:病原菌與有益菌同步消長,以及隨機性主導整體群落而確定性主導特化亞群。④發病薯表土壤富集了寡養單胞菌、黃桿菌、鞘氨醇單胞菌等有益微生物,大田實驗證明富集的有益微生物顯著降低瘡痂病病級、提高馬鈴薯產量。這些結果提出了一個微生物穩定性框架,強調馬鈴薯瘡痂病的發生主要由群落水平動態變化驅動,而非單純的病原菌增殖。

山東農業大學史文寵副教授和研究生呂明皓為論文的共同第一作者,高崢教授、周波教授、寧堂原教授為共同通訊作者。以上工作獲得國家自然科學基金項目、寧夏回族自治區重點研發項目、山東農業大學“一流學科”建設項目等的資助。

該團隊在馬鈴薯瘡痂病與土壤微生物群落關聯研究領域持續深耕,取得系列成果。2019年發表于Microbiome的研究揭示,馬鈴薯瘡痂病的發生與土壤微生物群落組成和功能存在顯著相關性。在此基礎上,本年度發表于Ecotoxicology and Environmental Safety期刊的文章《Exposure to thiazole pesticides disrupts pathogens and undermines keystone status of rare taxa within bacterial ecological networks》表明,噻唑類農藥雖能顯著降低瘡痂病嚴重程度,但會削弱稀有細菌類群在微生物網絡中的核心地位。為探究更生態友好型農業管理措施,該團隊發表于Journal of Environmental Management期刊的文章《Progressing towards eco-friendly agricultural management: Utilizing Ginkgo biloba leaf litter for potato common scab control》揭示,銀杏落葉及其提取物均顯著降低馬鈴薯瘡痂病的病情指數,且經銀杏提取物重構的微生物群落可顯著下調病原菌毒素基因txtAB的表達超90%。上述系列研究系統闡明了土壤菌群管理在農業綠色發展中的核心價值,為馬鈴薯瘡痂病的生態化治理提供了重要科學依據。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41522-025-00774-y#Ack1

編 輯:萬 千

審 核:賈 波